Niklashausen - Gamburg - Wertheim und Grafschaft - Uettingen - Lindelbach

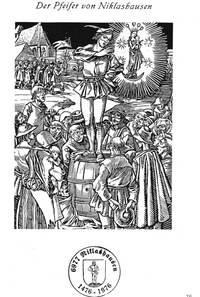

Niklashausen 1476 - Pfeifer von Niklashausen

Die Vorgeschichte des Bauernkrieges von 1476. Viele Hinweise auf den Pfeifer-Hans, dem Verkünder der Gleichheit. In Niklashausen lebt die Erinnerung an den großen Sohn:

Item wie ihm die Jungfrau Maria erschienen sei und ihm den Zorn Gottes wider das Menschengeschlecht und sonderlich wider die Priesterschaft geoffenbart hat.

Item wie so große vollkommene Gnad im Taubertal mehr dann zu Rom oder anderswo zu erlangen sei. Und wer hier Gnad erlange, dem fahre die Seele, wenn er sterbe, vom Mund auf in den Himmel.

Item wie die Fisch in dem Wasser und Wild auf dem Feld sollen gemein sein.

Item wie der Kaiser ein Böswicht sei und mit dem Papst ist es nichts.

Item der Kaiser gibt einem Fürsten, Grafen, Ritter und Knecht geistlich und weltlich Zoll und Steuern über das gemein Volk, ach weh ihr armen Teufel!

Item die Geistlichen haben viel Pfründ, das soll nicht sein. Sie sollen nicht mehr haben, dann von einem zum andern Mal.

Item sie werden erschlagen, und bald wird es dazu kommen, daß der Priester seine Platte gern mit der Hand bedecken möchte, damit man ihn nicht erkennt.

Item wenn die Fürsten, geistlich und weltlich, auch Grafen und Ritter soviel hätten wie der gemein Mann, so hätten wir alle gleich genug, was dann geschehen soll.

Item es kommt dazu, daß die Fürsten und Herrn noch um einen Taglohn müssen arbeiten.

(Von Spitzel des Würzburger Bischofs Rudolf von Scherenberg mitgeschriebene Predigtsätze des Pfeifers von Niklashausen)

In der alten Schriftform:

Zum erstenn understet er sich one underlaß vor dem folck zu predigen und zu sagen in massen, wie hie nach geschriben statt:

Item, wie im die junffraw Maria, die mutter gotteß, erschynen sin sall, zu versteen geben hab den zorn gotteß wydder menschlich geslecht und sunderlich wydder die priesterschaft.

Item, daß gott darum sin straff hat thon wollen, win und korrn uff Crucis erfrorn solt sin; das hab er gewendt durch sin gebett.

Item, wie so groß volkommen gnade im Taubersstalle und meher sin sall dan zu Rome ader an eynchem ende.

Item, welchs mensch den Tuberthall begryfft, der erlange auch all volkommelich gnade; und wan er sterbe, so fare er von mond uff zu hymmell.

Item, welchs mensch nyt in die kirch kommen kan, alß dan die cleyn ist, nichts destmynder erlange er die gnade.

item, er woll deß sin thru zu phan setzen: und were eyn sele in der heln, so wolt er sy myt de hant heruß furen.

Item, wie der keyser eyn bößwicht sy, und myt dem babst ist eß nüst.

Item, der keyser geb eynem fursten, graven und rytter und knecht geistlich und weltlich, zoll und uflegung uber das gemeyn volck - ach we, ir armen tübel!

Item, die geistlichen haben vil prynden; sal nyt sin, sollen nyt meher haben dan von eynem mall zum andern.

Item, sy werden erslagen, und in kurtz wurt eß darzu kommen, daß der priester mocht die platt bedecken myt der hant; dett er gern, daß man in nyt kennet.

Item, wie die fisch in dem wasser und daß wilt uff dem felde sallen gemein sin.

Item, wie daß die fursten geistlich und weltlich, auch graven und rytter so vil haben hetten daß die gemeyn, so hetten wir glich alle genugk; daß dan geschehen muß.

Item, eß kompt dar zu, daß die fursten und hern noch umb eynen taglone mussen arbeitten.

Item, vom babst halt er wenick, deß glichen vom keyser; dan sy der babst frome und werde darin funden an synen letzten ende, deß glichen der keißer, so farn sy on myttel zu hymmel, werden sy aber boeß funden, so farn sy on myttel in die helle; also daß er nichts vom fegefuer helt.

Item, er will die juden ee bessern dan geistlichen und schriftrichen. Un wan schon eyn priester im glauben gebe, so er widder heym kompt, setzen sich zweyn ader dry uber ine und cleuben im die orn allß vol, daß eß vil besser wurtt dan vor.

Item, die priester sagen, ich sy eyn ketzer und wollen mich verbrennen. Wusten sy waß eyn ketzer were, sie erkentten, daß sie ketzer weren und ich keyner. Verbrennen sy mich aber, wee inen; sy werden wol innen, waß sie gethon haben, und daß wurt an inen uß geen.

Item, zu Holtzkichen ist eyner under dem volck vor ine nydder geknytt, den hat er absolvirt und in darnach geyn Niclaßhußen zum perrer gewissten.

Item, die mutter gots woll zu Niclaßhußen meher geertt werden dan nyrgent anderß wo.

Item, er sagt, der bane sy nichts; und die priester scheiden die ee; daß nymans gethon mag dann gott.

Solichs alleß und noch vil meher haben uffenbar schriber und zugen gehortten und geschriben.

Handschrift in Bonn, Universitätsbibliothek, Historia ordinum religiosorum Nr. 466 b, später Hs. 747; 1945 vernichtet. Abdruck nach Ullman, Reformatoren, I, 1866, S. 365f.

Der Pfeifer von Niklashausen spricht 1476 in seinen Predigten die Sünden der Menschen an, die Sündenschlechtigkeit der Welt. Dafür läßt sich erlösende Gnade durch Busse erlangen. Im Taubertal, in Niklashausen ist die nötige Gottesgnade besser als in Rom. Dort thront ein unfähiger, verkommener Papst. Mit diesen Thesen zur richtigen Busse der Menschen ist der Pfeifer von Niklashausen ein früher Luther. Der aber weit weniger Busse-Thesen benötigt als Luther in einem sehr großen Teil seiner 95 Thesen. Da hätte Luther viel von einem einfachen Schäfer lernen können sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Gottes Zorn richtet sich gegen die verlotterte Geistlichkeit, gegen das abwegige Papsttum. Geistlichkeit, die Klöster haben zuviele Pfründe, d. h. beziehen vom Volk zuviele Leistungen wie Zehnte, Gülte. Die Priester, die Mönche sollten dagegen, statt in Reichtum zu schwelgen, das Leben von Bettelmönchen führen, sich um ihr nächstes Mahl kümmern müssen, nicht aus angelegten Vorräten heraus. Der Pfeifer sagt Gewaltaktionen gegen die Geistlichkeit, gegen Mönche voraus. Auch gegen das Kaisertum geht der Pfeifer von Niklashausen an. Auch hier herrscht eine generelle Schlechtigkeit. Der Kaiser vergibt an die Herrschaften Möglichkeiten, vom gemeinen Volk Steuern und Zölle zu erheben, die immer mehr zur Last werden. Radikale Gleichheitslosungen treten auf, geistliche und weltliche Fürsten, Grafen, Ritter sollen soviel haben wie der gemeine Mann. Ebenso sollen Fürsten, die Herrschaften selbst um einen Taglohn arbeiten, um ihr Leben zu fristen, also nicht von Zinsen, Zehnten, Steuern leben. Wie fast 50 Jahre später im Bauernkrieg 1525 wird eine freie Fischwirtschaft, ein allgemeines Jagdrecht gefordert.

"Die Anziehungskraft seiner Sprache ist groß. Die Faszination seiner Rede zieht Tausende in ihren Bann. Da scheren bußfertige Frauen und Mädchen ihr langes Haar, zerscheiden reumütigen Gecken ihre allzu spitzen Modeschuhe, opfern schuldbewußte Bauern und Bürger Geschmeide, bundbestickte Brusttücher und kostbare Kleidnungsstücke vor dem Bildnis der Heiligen Jungfrau. ...

Seine beredsame Zunge verleiht den unruhvollen Gedanken des Volkes die Weihe göttlicher Offenbarung. Es ist eine Rebellion in der Sprache der Bibel. ...

'Es kommt dazu, daß die Fürsten und Herren noch um einen Tagelohn müssen arbeiten.'

Das war eine auf urchristlichen Gleichheitsvorstellungen beruhende Antizipation der kommunistischen Gesellschaft, ein Versuch, den Wechsel der Ausgebeuteten auf eine bessere Zukunft vorzeitig einzulösen. Predigten von dieser revolutionären Glut waren in deutschen Landen noch nicht gehört worden. Nichts deutete auf kleinmütiges Bitten und Feilschen, auf lokale Beschränktheit früherer Zeit. Alles Bestehende wurde in Frage gestellt. Alles wurde verlangt. Die Bußpredigten des Paukers waren eine Sturzflut des antifeudalen Gedankengutes, ein Präludium des deutschen Bauernkrieges."

(Detlef Plöse: Hans Böheim. In: Helmut Bock und Marianne Thoms (Hrsg.): Unter dem Regenbogen. Historische Portraits. Köln 1977, Seite 71 - 73)

Nach der Bildvorlage aus der Hartmann Schedel Chronik gestaltet.

Franz Flegler, auch ein großer Heimatsohn von Niklashausen, Pfleger des Andenkens an den Pfeifer von Niklashausen, weiß in einem Gedicht eine genauere Ortsangabe, wo der Hirte Hans das erstemal seine Vision erhielt. Im sogenannten Gewann Hirtenhäuslein. Heute nur noch als Häuslein in den Karten eingetragen. Ein echter Hirten Verlust. Ein Teil des Selgenberges in Richtung Werbach:

"Das Hirtenhäuslein

Das "Hirtenhäuslein", ein Gewann

am unt'ren Teil des Selgenberges,

das zeigt mit seinem Namen an

Erscheinungsort des Pfeifer-Werkes.

Ja, hier begann nach der Legende

der große Umbruch und die Wend,

die nun von da an seinem Leben

die strikte Wandlung hat gegeben.

Hier gab ihm die Vision bei Nacht

den Handlungsauftag und die Macht,

frei - und ohne Furcht - das anzuklagen,

von dem uns die Berichte sagen.

Nun fühlte er sich auserkoren,

den Ungeist seiner Zeit geschworen

im harten Kampf nun zu verdammen,

bis er jetzt, gefaßt, dann in den Flammen

der Zeitgewalt zum Opfer fiel

im festen Glauben an sein Ziel.

Franz Fleger: Die Wahrheit wird den Pfeifer-Hans verklären. 1988, Seite 13.

Franz Flegler fügt seinen entschiedenen Gedicht noch unter einem Holzschnitt mit der Vision Marias beim Schafe hütenden Pfeifer-Hans die Mundartzeilen an:

"Du mußt da arma Leut jetzt soacha,

die sölla a mol besser läwa - "

Ausschnitt Gemarkung Niklashausen. Rechts unten das Gewann Häuslein, originär Hirtenhäuslein

Von Generallandesarchiv Karlsruhe, H-1 Nr. 779, 4-468625 - http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-468625-1, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94864978

In der Nähe des Hirtenhäusleins findet sich ein Weinbergsunterschlupf:

https://photos.app.goo.gl/Nvpp6AjGqH69NP7p8 Foto: Hendrik Beierstettel

So ähnlich dürfte das "Hirtenhäuslein" gewesen sein.

Am Radweg durchs Taubertal kann man gar nicht genug auf den Pfeifer von Niklashausen hinweisen, selbst bildlich, rechts davon stehen noch mehr Hinweistafeln (nicht auf dem Foto)

Kein Kriegerdenkmal ohne den Pfeifer von Niklashausen

Kirche

Rathaus mit Pfeifer-Stube, Pfeifer-Ortswappen, Pfeifer-Gedenkstein und Heimatmuseum Steinhauer

Pfeifer-Gedenktafel von Orysik beim Milchhäusle

Gedenkstein für den Pfeifer von Niklashausen und seine Verbrennung auf dem Würzburger Schottenanger (vor dem ehemaligen Rathaus, jetzt Pfeifer-Stube)

Der Pfeifer

So leicht ihn seine Zeitchronisten

als einem "Narr des Aufruhrs" seh'n,

so wenig darf es uns entrüsten,

sein Wollen besser zu versteh'n.

Hier spiegelt sich im Phänomen

das heiße Sehnen jener Zeit;

um größ're Freiheit zu ersteh'n,

war man zur Tat entschlußbereit.

Nur so gereicht es uns zur Ehre,

wenn wir aus jenem Zeitgescheh'n

der wahren Ursach' bittre Lehre

im Nutzen künft'ger Ordnung seh'n.

Franz Fleger: Die Wahrheit wird den Pfeifer-Hans verklären. 1988, Seite 17

Die via Chronisten vermittelte Geschichte des Pfeifer-Hans von Niklashausen ist voll gefüllt mit gelenkter Erinnerungskultur. In Niklashausen dagegen wurde die Erinnerung an den Heimatsohn in echte, wahre Heimatsgeschichtskultur gelenkt, geführt. Das auch Dank Franz Flegler. Oder der Kirchenpflegerin Marie Väth. Sie vermittelten über ihre Person, über ihre Erzählkunst lebendige Geschichte, lebendige Erinnerungskultur an den großen Heimatsohn, den Pfeifer von Niklashausen, dessen Erinnerung auch viel an das Dorf erforderte. Denn hier wurde große Geschichte bewahrt, die weit über einfacher lokaler Heimatgeschichte, wie in den meisten Dörfern und deren Erinnerungstraditionen üblich, hinaus zeigte. Das unterscheidet Niklashausen, sein Umgang mit dem Pfeifer-Hans von vielen anderen Dörfern. Heimatgeschichte von unten. Heutzutage ist die dörfliche Erinnerung in einem kleinen Pfeifer-Museum im ehemaligen Dorfrathaus institutionalisiert. Wurde vor das Rathaus ein Pfeifer-Denkmal gesetzt.

Ortswappen mit dem Pfeifer, Außenwand ehemaliges Rathaus, Pfeifer-Stube

Pfeifer-Häuschen, abgerissen. Zeichnung von Franz Flegler

Vom alten Pfeifer-Häuschen

Mag es auch klingen sehr verwundert:

Für mich ist es nicht unbekannt,

daß bis zum Viertel des Jahrhunderts

im Dorf ein altes Häuschen stand.

Im Bürgermund "das Pfeifer-Häuschen",

so hat man's allgemein genannt!

Dem Abriß fiel es dann zum Opfer

aus Desint'resse, Unverstand.

Doch schon als Knabe dort, noch jung;

von Pfeifers Wirken angeregt,

hab' ich nach der Erinnerung

mir diese Zeichung angelegt.

Scheint es vielleicht auch legendär:

Dem einst'gen Anti-Geist zum Hohn,

galt doch der Bürger Achtung sehr

bewahrend ihrem großen Sohn.

So soll's zum stetigen Gedenken

ein Glied und ein Beweis auch sein,

dem einst Geächteten zu schenken

die E h r', die ihm gebührt allein.

Franz Fleger: Die Wahrheit wird den Pfeifer-Hans verklären. 1988, Seite 35 / 36

Auch wenn Niklashausen viele Erinnrungen an den Pfeifer-Hans im Ort hat, so wirkt dennoch ein schwerer Verlust nach. Das alte Pfeifer-Häuschen. Das abgerissen wurde. Statt Erhaltung, Renovierung. Der Abrißwillen ist auch in einem Dorf voller wichtiger Erinnerungen stark. Franz Flegler kann in seinem Gedicht dazu kaum glauben, dass es abgerissen wurde. Nur noch seine Zeichnung nach Jugenderinnerungen an das alte Pfeifer-Häuschen und sein Gedicht gedenken nun an das bauliche Pfeifer-Ensemble im Dorf. Weiter vom Dorf entfernt, am Ende des Selgenberges gegen Werbacher Gemarkung zu, erinnert der Gewannname Häuslein, im Dorfsprachgebrauch Hirtenhäuslein, auch an eine weitere Unterbringungsmöglichkeit des Hirten, des Schäfers. Vermutlich eher ein bescheidener Unterstand. Die Verkleinerungsform -lein deutet das an. Hirten lebten, wohnten und arbeiteten nicht im Überfluss.

Aufstieg zur Begharten-Höhle

Begharten-Höhle, von Franz Flegler frei gelegt und mit Pfeiferschmuckwerk versehen

Die Höhle des Begharden-Bruders im Mühlberg von Niklashausen

Vom Mühlberg dort im Taubergrunde

beim Pfeifer-Dörfchen Niklashausen

berichtet eine alte Kunde

von einem Eremiten draußen

in einer dunklen Felsenhöhle,

die dort am steilen Abhang liegt

und in des Pfeifers heiler Seele

den Anstoß für sein Wirken gibt.

Was der Begharden-Bruder lehrte,

war so gewaltig, ernst und groß,

daß es im Herz' des Pfeifers gärte

und ließ ihn nimmer davon los.

Chronisten nannten's "eingeblasen" -

das ist erklärlich n u r vom Geist;

so ist es eben aufzufassen,

was das Geschehen auch beweist.

Was der Chronisten-Clan berichtet,

bewertet nicht der Sache Kern;

unwahr scheint vieles und erdichtet,

hofiert nur für die "gnäd'gen Herrn".

Im Abstand können wir erkennen

den großen Aufstand einer Zeit,

als Märtyrer den Pfeifer nennen

im Kampfe für Gerechtigkeit.

So soll die Höhle Denkmal bleiben,

in allen Zeiten daran mahnen,

daß wir der Wahrheit uns verschreiben

und danach uns're Zukunft planen.

Franz Fleger: Die Wahrheit wird den Pfeifer-Hans verklären. 1988, Seite 16

Selten spricht sich ein Gedicht der sogenannten Heimatkultur so entschieden gegen die gelenkte Erinnerungskultur aus, die geschichtliche Ereignisse zugunsten der Herrschaft uminterpretiert, berechtigte Forderungen des gemeinen Volkes in Ungerechtigkeit gegen die Obrigkeit umwandelt. Das falsche Argument des Eingeblasenseins der Thesen des Pfeifers kann nicht verschweigen, vermänteln, dass es berechtigte Forderungen waren, die auch sofort und massenhaft im Taubertal und weit darüber hinaus Anklang fanden. Lange Zeit war die Begharden-Höhle verschüttet, nicht mehr zugänglich, nicht mehr erkenntlich. Man warf Reisigwellen in die Höhle, die nach und nach sich auffüllte. Franz Flegler legte die Höhle wieder frei, versah sie auch mit äußeren Erkennungsmerkmalen, frei nach der Niklashauser Steinhauerkultur. Stein ist oft das härteste Material geschichtlicher Erinnerung. Trägt diese weiter. So soll die Höhle Denkmal bleiben. An den Pfeifer-Hans erinnern, aber auch an den Bergharden, der die Höhle bewohnte und mit geschichtlicher Wahrheit von einer gewöhnlichen Höhle unterschied. Die wichtigste Kunde von der generellen Gleichheit der Menschen ging mitunter von dieser einfachen Höhle aus. Franz Flegler findet treffend Klassifizierungen wie Chronisten-Clan und Hofierungsberichtserstattung für den Herrn für die Berichte der ausgesandten Schreiber und der Schreiber am Hofe, die solche Berichte weiter herrschaftssinnig lenkten. Der klare Impetus des eindeutigen Gegenlenkens von unten ist wichtig, die Eindeutigkeit, eigene Geschichte sich nicht rauben und negativst umdeuten zu lassen. Kaum in der gelenkten Heimatgeschichtskultur anzutreffen. Die gerne vor Verfälschungen der eigenen Geschichte buckelt. Diese weiterträgt, reproduziert. Niklashausen ist ein wichtiges Gegenbild dazu. So soll die Höhle Denkmal bleiben. Welch wunderbarer zusammenfassender, ebenso gewichtiger Gedicht-Satz von Franz Flegler! So soll die Erinnerung an den Pfeifer-Hans bleiben. Ungetrübt vom Einblasen der gelenkten Erinnerungskultur.

Pfeifer-Relief, Jahresangabe 1476 mit halber 8, also 4

Gamburg 1525

Die Gamburg, eine der schönsten Höhenburgen, fast ringsherum mit steilen Abhängen, teilweise terrassiert, geschützt, durch Götz von Berlichingen vor Zerstörung durch die Bauern gesichert, ist heute durch Bemühungen des Besitzers wieder zugänglich und neu in Wert gesetzt. Z. B. durch Wiederherstellung des Barockgartens, der Wandgemälde. "Geplündert" wurden dennoch die Vorräte an Wein und Getreide im kurfürstlich-mainzischem "Schloss".

Gamburg soll der Geburtsort von Friedrich Weigandt gewesen sein, der mit die Fäden, lange vor dem Aufstandsbeginn, gezogen haben soll: "Es muß ein solches konspiratives Netz gegeben haben, auch wenn wir darüber so gut wie nichts wissen. Der Jurist Wendel Hipler, ehemals Kanzler der Grafen von Hohenlohe, gehörte dazu; der mainzische Amtskeller, also Finanzbeamte, Friedrich Weigandt, der wahrscheinlich aus dem Tauberdorf Gamburg stammte; der als Landskechtshauptmann und Diplomat erfahrene Ritter Florian Geyer von Giebelstadt." (Carlheinz Gräter, Götz von Berlichingen. Auf den Spuren eines abenteuerlichen Lebens, 1986, S. 140)

Am 3. Mai forderte der Haufen unter dem Namen "die christliche Versammlung der neun stet", gebildet von mainzischen, würzburgischen und wertheimischen Untertanen der Städte Külsheim und (Tauber)Bischofsheim sowie der Orte Gamburg, Gerchsheim, Königshofen, Uissigheim, Hundheim, Eiersheim, Hardheim, Schweinberg, Königheim das wertheimische Amts-Dorf Remlingen und die wertheimische Obere Zent zum Anschluß auf.

Beim Marsch des Odenwald-Neckartaler Haufens durch Gamburg ist es offensichtlich zu spontanen Plünderungen - vielleich auch zu Plünderungen der aufstandsbereiten Einheimischen - gekommen. Daß die Plünderung von den Gamburgern selbst im Zuge dieses Durchmarsches unternommen wurde - dafür spricht ihre Schuldverschreibung gegenüber dem Mainzischen Erzbischof: "Nicht viel anders erging es in dem Mainzischen Schloß Gamburg. Die Heimburgen und die ganze Gemeinde bekennen ausdrücklich in ihrer Verschreibung vom 13. Juni 1525 (Mz. Urk. Geistl. Schr. L 26/8 fol. 37/38. u. L. 26/3 Nr. 24): 'Haben wir uns der selbigen bauerschaft auf der von Bischofsheim erfordern anhengig gemacht, uns in ire vereinigung, pflicht und hilf ergeben usw.' Auch hier wird dem kurfürstl. Schloß mit Verwüstung merklicher Schaden zugefügt, werden Wein und Frucht entwendet und an die Massen verteilt." (Norbert Höbelheinrich, Die "neun Städte" des Mainzer Oberstifts, 1939, S. 75)

Dagegen schreibt Franz Gehrig in der Gamburg Chronik von 1998: "Götz von Berlichingen, der sich den Bauern angeschlossen hatte, konnte die Bauern davon abhalten, die noch kurmainzische Gamburg zu stürmen und anzuzünden. Aber ein Bauernhaufen plünderte das Gamburger Pfarrhaus. Hierüber schreibt der Pfarrer: 'Durch den Haufen des Götz von Berlichingen wurden 10 Eimer Wein ausgetrunken und der Hausrat im Pfarrhaus zerschlagen'." Franz Gehrig: Gamburg - Eine Perle im Lieblichen Taubertal.1998, Seite 104

Wertheim und Grafschaft 1525

Die Grafen von Wertheim versuchten stetig ihr Territorium zu arrondieren und zu erweitern. Aus dieser Expansionspolitik und dem Bestreben, die Rechte anderer Herrschaften in ihrer eigener Grafschaft einzuschränken, entstammen zahlreiche Konflikte mit den benachbarten Herrschaften, besonders mit Kurmainz und dem Oberstift Würzburg, aber auch im Versuch, das Kloster Bronnbach der Grafschaft anzueignen, entspringen einige bewaffnete Auseinandersetzungen. Die Wertheimer Grafen betrieben die Ausweitung der Grafschaft durchaus geschickt.

Chronik Bauernkrieg 1525 in der Grafschaft Wertheim

6./7. April 1525

Am 6. und 7. April beraten die Uettinger ihre Beschwerde-Artikel in Dertingen und in Remlingen (Wertheimische Obere Zent) mit Vertretern der benachbarten Dörfer Helmstadt, Ober- und Unteraltertheim, Marktheidenfeld, Dertingen, Holzkirchhausen und Remlingen. Am 7. April stellt sich Graf Georg von Wertheim in der Remlinger Lehmgrube den Klagen seiner Untertanen. Dabei wird ein Stillstand von 10 Tagen vereinbart. Die Bauern bekunden, sie wollen nicht zum Taubertaler Bauernhaufen überlaufen, da der Graf als Gegenleistung verspricht, er werde ihnen alles, was die Bauern sonst in Deutschland erreichen, gewähren. Die Forderung des Uettinger Schultheißes Kleinhans, die Plünderung des Klosterkellers von Holzkirchen zu erlauben, lehnt der Graf ab.

9. April

Der Obere Zent der Grafschaft Wertheim trifft sich in Dertingen und beschließt, daß aus jedem Dorf am Montag sechs Mann nach Dertingen kommen sollen.

Graf Georg von Wertheim schickt seinen Hausvogt Wilhelm Arnsberger zum Bauernhaufen nach Mergentheim und bittet um "Nichtbelästigung" seiner Grafschaft; er fordert die Einberufung seiner Untertanen, jedes Dorf solle ein Drittel seines militärischen Aufgebotes, den "Dritten Mann" nach Wertheim schicken; der Graf läßt seine Festungen verproviantieren, indem er in Bronnbach und Holzkirchen Keller und Speicher leeren läßt. Das sehen die Bauern als Bruch des Remlinger Stillstand-Abkommens an.

10. April

In Reicholzheim sammelt sich ein Bauernhaufen aus Dörfern der Grafschaft (Reicholzheim, Urphar, Bettingen, Höhefeld, Sachsenhausen, Waldhausen, Lindelbach, Sonderriet) am Galgen in Richtung Wertheim. Von jedem Dorf werden je 2 Boten nach Wertheim gesandt, um die Verweigerung des "Dritten Mannes" auszurichten.

Die Beratung der Oberen Zent im Dertinger Kirchhof führt zum Ergebnis, Erkundigungen beim Tauberhaufen einzuholen und zugleich auf weitere Befehle des Grafen zu warten.

11. April

Die Obere und Untere Zent (Reicholzheim) verbünden sich und plündern das Holzkirchener und das Bronnbacher Kloster.

12. April

Die Untere und die Obere Zent beschließen, zum Taubertaler Haufen zu ziehen.

13. April (Gründonnerstag)

Als Gegenreaktion fallen gräfliche Reiter in Reicholzheim ein, plündern das Dorf und nehmen Gefangene. Reicholzheimer Bauern kehren deshalb um. Danach läßt der Graf von Wertheim den Ort Höhefeld anzünden, Höhefelder Bauern kehren zum Löschen zurück. Der Bauernaufstand in der Wertheimer Grafschaft bricht fast völlig zusammen und Bauern huldigen dem Grafen erneut, nur noch einige Dörfer wie Uettingen verweigern sich. Der erneuten Aufforderung des Grafen an seine Landschaft, den Dritten Mann zu stellen, folgen wiederum nur wenige. Aus den Dörfern ziehen Bauern zum Tauberhaufen.

15. April

An diesem Tag wollte Graf Georg von Wertheim noch die "grossen buchsen" und "das Gefess und die stain" von der Burg Schweinberg nach Wertheim führen lassen. Dies gelang nicht mehr, da der Aufstand von Königheim über Schweinberg nach Hardheim vorgedrungen war.

23. April

Aufforderung von (Tauber)Bischofsheim an die Gemeinde Königheim (zu Wertheim gehörig), sich dem Haufen der 9-Städte anzuschließen, Verlegung von Bauern aus der (Tauber)Bischofsheimer Zent und von Bürgern der Stadt nach Königheim, um das Dorf vor Graf Georg von Wertheim zu schützen. Der Süden der Grafschaft Wertheim tritt ebenfalls zu den Aufständigen über.

25. April

Anton von Hettersdorff schreibt an Graf Georg von Wertheim, daß er auf Druck der Bauern sich ihnen anschließen müsse.

27. April

Die "Hauptleut der Versammlung der baurschafft zu Kenninkeim" (Königheim) schreiben dem Grafen von Wertheim, sie wollten der christlichen Freiheit beistehen und der Graf solle sich ihnen anschließen.

28. April

Stephan Rüd von Bödigheim bittet den Grafen von Wertheim, ihn von seinen Verpflichtungen gegenüber Wertheim freizusprechen. Gesuche des Niederen Adels um Aufnahme in den Bauernbund. Die Königheimer Versammlung führt Verhandlungen mit Hardheim, das sich den Bauern anschließt.

Zwischen dem 28. April und 4. Mai (Datierung ungenau) Verhandlungen des Grafen von Wertheim mit dem Haufen von (Tauber)Bischofsheim.

30. April

Evangelisches Heer (Neckartal-Odenwälder Haufen) in Amorbach, Plünderung des dortigen Klosters. Odenwälder Haufen verweist den anfragenden Graf von Wertheim auf (Tauber)Bischofsheim. Miltenberg tritt auf die Seite der Bauern und versucht Obernburg auf das (Tauber)Bischofsheimer (fränkische) Programm zu verpflichten.

4. Mai

In Werbach letzte Verhandlung (Tauber)Bischofsheims mit dem Grafen von Wertheim.

5. Mai

Aufbruch des Evangelischen Heeres nach Miltenberg.

Graf Georg v. Wertheim verbündet sich mit den Odenwäldern.

11. Mai

Trotz der Verbrüderung mit dem Odenwald-Neckartaler Haufen versucht der Graf von Wertheim den Aufstand in seiner Grafschaft, besonders im Amt Schweinberg, niederzuhalten.

13. Mai

Graf Georg von Wertheim reitet zusammen mit Eberhard Rüd und Hans von Hartheim an die Festung, verhandelt mit Friedrich von Brandenburg (dem Würzburger Dompropst) und seinem Schwager Graf Wolf von Castell.

24. Mai

An diesem Tag erscheint er weiter in Schweinberg, um die dortige Empörung über sein Regiment niederzuschlagen.

27. Mai

Die Hauptleute des fränkischen Bauernhaufens ermahnen den Grafen von Wertheim.

31. Mai

Graf Georg von Wertheim verhandelt mit dem Schwäbischen Bund in Ballenberg und tritt auf die bündische Seite über. Der Graf erläßt zusammen mit dem Truchseß Waldburg als Führer des Schwäbischen Bundes eine allgemeine Verordnung für seine ganze Grafschaft, unter welchen Bedingungen "die abgefallnen underthonen, und anderer gestalt nit, zu huldigung angenommen werden sollen."

14. Juni

Ankunft Wilhelms in Wertheim, pfälzische Reiterei übernachtet dort, das Fußvolk in Reicholzheim.

15. Juli

Graf Georg von Wertheim erläßt eine Polizeiordnung, mit der Kirchweihen, Weintrinken in Gesellschaft verboten werden.

Anfang 1526

Graf Georg von Wertheim vernimmt in einer Verhörserie die Schultheißen und Dorfgerichte (Dorfräte), Untertanen treten wieder selbstbewußt auf.

1535

Umwandlungen der Wertheimer Fronen aus Furcht vor neuem Bauernkrieg.

Wertheim und Grafschaft Wertheim im Bauernkrieg

So schön die Wertheimer Burgruine auch ist, so unschön war die Politik, das Verhalten von Graf Georg II von Wertheim im Bauernkrieg 1525. Er versuchte den allgemeinen Aufstand in seiner Grafschaft, in den dazugehörigen Ämtern, Orten, wie Königheim, Schweinberg, Reicholzheim, Remlingen, Uettingen zu unterdrücken. Schreckte dabei vor Gewaltanwendung nicht zurück.

Die Üttinger Artikel, verfaßt vom Üttinger Kilian Kleinhenz (Kleinhans) vermutlich mit Co-Autor Ortspfarrer Jörg / Georg Heuslein

Wohlgeborener, gnädiger Herr, ist unser fleissig bit an euer genadt unser anliegen und beschwernuss, gnediglich zu erheren und anemen durch was ursach wir bewegt sein worden zu solcher uffrure.

Item zum ersten ist kommen Hanns Gron und uns gebotten, es sei meines gnedigen Herren ernstliche Mahnung, das nur die mönche in Holzkirchen gedenken zu bezalen, wo das nit geschehe in drei Tagen, sol wol der Amtmann kommen und kue, kelber, Pferde nehmen und gen Laudenbach treibe under die ... und verkauffen, und wue er sie vertreiben kann und die mönche bezalen, und solen sie ... samt velten loß haben.

Item zum anderen ist kommen der schultes und hat die nachbarn zu hauff geleudt, und in fürgehalten, ob es sich begebe, daß wir erfordert wurden, von den Bischof zu Wirtzburgk oder Mentz sol mir in nicht zufallenn, sondern uff unser gnedigen Herr warten, der werdt bald bei uns sein. Danach saß der schultes uff, reitt zum thor hinaus, dadurch wir uns besorgten, wir wurden fürgewaltigt von euren gnadten, und draten zu hauff, und würdeen reden und sagen, wie das wir die jare ein mißjahre allen fruchten halten, jedoch über deselbig alles seine gnadt ein steuer an uns gefordert von den armen, die das brot im hauß nit zu esse haben wider alle billigkeit und gottliche recht, und über das alles will unns E. G. bezwingen, die manch zu bezahlen, ob wir mit unserenn kindernn betel solen gehn.

Item zum drittenn, so ein bidermann fun E. G. zihenn will under jemands herrschaft, sol er sich abkaufen und nachsteuer geben, wider alle billigkeit und gottliche recht.

Item so einer frauen der mann stirbt, wil E. G. das best haupt haben, hat sie ein gaul, wil der den gaul haben. Hat sie eine kue, wil der die kue haben. Das ist im himmel nit recht, noch in der hel, ich schweig uff erdenn.

Item man verbot uns die fisch im wasser, den vogel in der lufft, das wilt im walte und uff erdenn, das got erschaffen hat, unß allen zu gut zu einer notdurft, und nit einem alein.

Item so sein mir arme beschwert mit grossen schweren frondienst, welcher bei menschen gedächtnuss uff uns kommen ist, unnd noch täglich uffgeladen wurd.

Item so uns wurd unser weit verkaufft von E. G. underthanen, wider alle billigkeit, die doch vor got das seine, das die gütte sein.

Item so wirden wir täglich beschwert mit grossen unkosten und atzung wider alle billigkeit und gotliche satzung.

Item so hat uns unser schulteß etlich gemain recht ausgeben, unnd E. G. ein zins darauf geschlagenn, das doch billig einer gemein ist und dasselbig mit ferner gestattenn.

Item so hat E. Gn. uns einen reisigen knecht zu einem schulteiß geschickt, der lest sich täglich hören, es sei mer dan ein gericht oder gemain, unnd wil allezeit seines kopfes sein und red derbei, er wol keinen gedrau, unnd es sol ihm auch keiner gedrau. Vonn sein güter und sein weib genügen wir in nit zu dreiben.

(Zuerst abgedruckt in: Rolf Kern: Die Beteiligung Georgs II. von Wertheim und seiner Grafschaft am Bauernkrieg. In: Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins. Bd. XVI. 1901; ein weiterer etwas sprachlich variierender Abdruck erfolgte in: Uettingen. Besiedlung, Heimatbuch, Chronik und Bilddokumente. Gemeinde Uettingen (Herausgeber). 2002)

Die großen zwölf Artikel der Bauernhaufen erfahren teilweise kleinregionale Anpassungen, sie werden auf die konkrete Situation vorort geschrieben, auf lokale Problemlagen. So auch in den 10 Üttinger Artikel, die in der Grafschaft Wertheim verbreitet werden.

Üttinger Einwohner haben sich geweigert, Gülte, Zinsen, den Weinzehnt an das Kloster Holzkirchen zu entrichten. Das Kloster wandte sich an den Wertheimer Grafen. Dieser drohte den Üttinger, mit der Beschlagnahmung von Kühen, Pferden, Kälbern, um sie an Händler zu verkaufen. Ein typischer Konflikt zwischen Dorfbewohnern und Klöstern. Die Klöster sind wegen ihrer wirtschaftlichen Macht, ihren finanziellen Ansprüchen verhaßt und werden zu einem Zielpunkt im Bauernkrieg. Ein weiterer Zielpunkt der Beschwerdeartikel ist die Herrschaft. Dem Wertheimer Graf wird vorgeworfen, er erhebe Steuern, die von armen Einwohnern gar nicht geleistet werden können und sie in die völlige Armut der Bettelei treiben würde. Die Erhebung des Besthaupts war besonders verhaßt, also wenn der Ehemann starb, dass dann an die Herrschaft das beste Stück Vieh abgeliefert werden sollte. Beschwerdepunkt war auch die Zahlung einer Nachsteuer, eines Freikaufens, wenn ein Untertan aus der Grafschaft wegziehen wollte (z.B. zwecks Heirat). Solche Forderungen der Herrschaft werden als Verstoß gegen das göttliche Recht eingestuft, Und damit die Herrschaft ungöttlichen Verhaltens beschuldigt. Freier Zugang zum Fischen, Jagen wird gefordert. Frondienste, Schatzungsgelder sollen nicht mehr geleistet werden. Ein lokaler Artikel ist die Beschwerde darüber, dass Gemeindegüter wie eine Weide unberechtigt von der Herrschaft, von Amtspersonen verkauft wurden. Auch das Verhalten von Amtsleuten, das im Dorf als ungebührlich verstanden wird, ist Gegenstand eines Beschwerdeartikels. Ein Artikel bezieht sich auf den aktuellen Aufstand, die Aufforderung durch die beiden großen Bauernhaufen, die sich gegen Mainz bzw. Würzburg richten. Das aktuelle Verhalten des Grafens seit den Unruhen gegenüber seinen Untertanen wird als bedrohlich empfunden, als möglich gewalttätiges. Die Üttinger Artikel verbleiben im Bäuerlichen, stecken im dörflichen Alltag, nehmen zwar Bezug auf das göttliche Recht, das aber auf Erden angewandt wird. Es wird keine evangelische Reformation gefordert, auch keine freie Wahl der Priester. Es ist ein Programm des konkreten Jetzt, der sofortigen Umsetzbarkeit. Nicht weit weg, sondern hier, im Dorf, auf Feld und Acker anwendbar. Es spricht die Sprache des gemeinen Mannes, des Allgemeinen. Die Üttinger Artikel waren ein Sofortprogramm, ein Verhandlungs- und Handlungsangebot an den Wertheimer Grafen. Der Bauernkrieg wurde erst durch das verweigernde, hinhaltende, betrügerische, falsche Verhalten der Herrschaften zum Bauernkrieg. Peter Blickle hat in seinem Buch Der Bauernjörg geistreich gedeutet, dass der Truchseß selbst den Bauernkrieg erklärt habe, nicht die Bauern. Die Gewalt ging zuerst von den Herrschenden aus. Die Bauern-Bürger wollten zuerst Verhandlungen, Handlungen, klare Veränderungen der Verhältnisse, die als falsch empfunden wurden, als anti-göttlich, unchristlich, als reformationsbedürftig. Erst als die pragmatische Veränderung der schief geratenen Verhältnisse durch die meisten Herrschenden ausblieb, brachten die Bürger-Bauern die Verhältnisse zum Tanzen, wurden ihre Forderungen, ihr Verhalten radikal und revolutionär. Da wurden viele Herrschenden vom Thron gefegt, Klöster entkirchlicht, Burgen flach gelegt.

Sehr schön, dass auf der Homepage von www.uettingen.de an diese 10 Artikel erinnert wird: http://www.uettingen.de/Bartholomaeuskirche.n223.html

"Episode: Bauernkrieg in Uettingen

Einer der Rädelsführer in der Grafschaft war der Uettinger Kilian Kleinhans, der sich selbst bezeichnete als „er sei der, der so am meisten Zins und Gült gäb und sehr beschwert sei". Er verfaßte die „10 Uettinger Artikel" ( der Pfarrer von Uettingen Jörg Heuslein soll an der Abfassung beteiligt gewesen sein), ein Anklang an die „12 Artikel" von Oberschwaben, aber mit Lokalkolerit: Beschwerde im Mißerntejahr über die Abgaben und den Hochmut des gräflichen Schultheißen, Klage wegen Jagdverbot und Frondienst, Ablehnung der Leibeigenschaft. Diese Artikel berufen sich gegenüber dem Grafen auf göttliches Recht. Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen" machte erst die Unfreiheit bewußt. Nach Niederschlagung des Bauernaufstandes holte sich der Graf die meisten Gefangenen aus Uettingen ( 12, mit Kleinhans und Heuslein). Außerdem mußte Uettingen die Höchststrafe von 1 200 Gulden zahlen."

Auch in Üttingen war also der örtliche Pfarrer Mitwirkender bei der Verfassung der Artikel, wie in so vielen Regionen. Einer der Schreiben konnte und die Bibel lesen. Vor allem die von Luther neu übersetzte. Wenn also der Pfarrer Jörg oder Georg Heuslein schon am "Aufruhr" beteiligt war, bestand auch kein besonderer Grund, die Artikel dahin zu definieren, dass die Gemeinde das Recht haben sollte, die Bestellung bzw. Abberufung des Pfarrers eigenständig durchzuführen. Der richtige Pfarrer war schon vorort, an der wichtigen Stelle und konnte das Wort Gottes ohne menschliche Zusätze der Dorfgemeinde verkünden. Die Üttinger 10 Artikel konnten also auf das aktuell notwendige, auf kleine Schritte reduziert werden, die aktuell anlagen und auch direkt umgesetzt werden konnten. Die Üttinger 10 Artikel mögen einen lokalen, kleinregionalen Rahmen haben, aber sie sind gegenüber den bekannten 12 Artikel nicht weniger wichtig, wenn auch weit weniger bekannt.

Dem Pfarrer Jörg / Georg Heuslein, aus dem benachbarten Remlingen stammend, auch einem guten Aufruhrort, drohte zwar nach dem Bauernkrieg die Gefangenschaft durch den Wertheimer Grafen. Ein Hinrichtungstod durch Köpfung wie so vielen anderen Pfarrern blieb ihm erspart, denn er war bis 1529 Pfarrer in Üttingen.

Beim Annähern des Bauernhaufens mußte der Wertheimer Graf auf die Seite der Bauern und Bürger übertreten. Beim Herankommen des Bündischen Heeres trat er nach Verhandlungen auf die Bündische Seite über. Der Graf erläßt zusammen mit dem Truchseß von Waldburg als Führer des Schwäbischen Bundes eine allgemeine Verordnung für seine ganze Grafschaft, unter welchen Bedingungen "die abgefallnen underthonen, und anderer gestalt nit, zu huldigung angenommen werden sollen":

1. Wer sich auf Gnade und Ungnade ergeben will, hat die Waffen abzuliefern.

2. Jeder hat seinem rechtmäßigen Herrn Treue und Gehorsam zu schwören. Es ist bei Verlust des Lebens der Besuch einer Kirchweihe verboten desgleichen Zusammenrottungen.

3. Alle besetzten Klöster, Schlösser und Flecken sind auszuliefern, der angerichtete Schaden ist zu ersetzen.

4. Das geraubte Kirchengut ist zurückzugeben.

5. Die Rädelsführer werden vom obersten Feldhauptmann abgeurteilt und bestraft.

6. "Zum sechsten so soll ain yedes Dorff oder fleck gemeinem pundt zu straff und für brandschatzung von ydem huss fünf Gulden geben, und der reich dem armen in sollichen zu helffen komen, und welches dorff oder fleck sein sum uff die zeit, wie es im die verordneten ufflegen, nit wurt geben, dieselben sollen geblundert und verderpt werden."

7. Die treu gebliebenen Untertanen gehen straffrei aus.

8. Die Flüchtlinge, die sich nicht ergeben, sind vogelfrei. Weib und Kind werden ihnen nachgeschickt, ihr Eigentum wird eingezogen und verfällt zur Hälfte dem Schwäbischen Bund, zur Hälfte dem rechtmäßigen Herrn.

9. Jedermann ist verpflichtet, zur Ergreifung der Flüchtlinge beizutragen.

Zusätzlich erläßt am 15. Juli 1525 Graf Georg von Wertheim eine Polizeiordnung, mit der Kirchweihen, Weintrinken in Gesellschaft verboten werden.

Lindelbach

Lindelbach im Bauernkrieg 1525 - Eine wahre Geschichte -

Man schreibt das Jahr 1525. Das Frühjahr ist sonnig und verspricht einen guten Sommer. Das Dorf Lindelbach mit seinen 100 Einwohnern und seinen kärglich bemoosten Strohdächern liegt in der Abendsonne. Von den Häusern bröckelt der Lehm und legt das Schilf und die Weiden des Mauergeflechts frei. Die Dächer sind schadhaft und wirken elend. Dieser Anblick kündet von Not und Armut. Überall Spuren von Vernachlässigung, Verfall und Schmutz.

An diesem Aprilabend nähern sich von Urphar her zwei Bauern aus Reicholzheim mit einer Botschaft. Sie gehen in das Haus des Schultheißen und kehren nach kurzer Zeit auf den Dorfplatz zurück. Dort hat sich in der Zwischenzeit das halbe Dorf versammelt und hört ihrem Anliegen zu.

Sie sprechen von einer neuen Zeit, die angebrochen sei, von dem Bauern, der überall im Lande aufgestanden sei. Der Bauernhaufen von Rothenburg läge zwischen Niklashausen und Tauberbischofsheim und habe Sendboten an alle Dörfer und Flecken der Grafschaft Wertheim entsandt sich ihnen anzuschließen, auf daß die Not ein Ende habe und eine wirkliche Ernte stattfinde. Die Üttinger, Reicholzheimer und Bettinger wären schon dabei, beim Streit für die gerechte Sach'.

In dieser Nacht wurde unruhig geschlafen auf den Strohlagern. Selbst die Tiere spürten diese Unruhe, die alle befallen hatte. Der Morgen begann im Morgengrauen wie immer, aber dennoch war es nicht wie alletage. Auf den Feldern wurde viel geredet über das, was man gehört hate und die Unschlüssigkeit wurde immer größer. Als man am Mittag auf den Feldern saß und das Essen aus den großen mitgebrachten Tüchern aß, sah man drei Reiter aus Richtung Wertheim kommen. Es waren Abgesandte des Grafen und ritten in Richtung Dorfmitte. Die Kirchenglocke wurde geläutet, um alle herbeizurufen, dabei hätte es dieses Signals gar nicht bedurft, denn in der allgemeinen Unruhe und Erwartung waren bereits alle zusammengelaufen. Der Reiter mit der Rüstung verlas eine Botschaft des Grafen, die er vor sich ausgerollt hatte:

'Ich will, so gelobe ein Jeder, meinem gn. H. grave Jörgen dissen kunftigen somer getreu gewertig und gehorsam sein, auff sn. gn. bescheidt warten, auch dem selben, so weith meins leibs und guts vermögen raichet, gehorsamlich geloben und one sn. gn. bescheidt oder erlaubnis nirgents ziehen und ob mir aigene botschafft von vheinde oder freuden eins auszugs halber oder aufflaufs schriftlich oder muntlich zukompt, die will ich sn. gn. auff stundt on ferner verkundung oder ratschlag zuschicken oder selbs bringen, obs mit got helf.'

Sie beschlossen ihre Rede mit der Aufforderung, daß jeder dritte wehrfähige Mann aus Lindelbach beim Grafen Georg in Wertheim zu erscheinen habe, um ihm in diesen unruhigen Zeiten Waffendienst zu leisten.

Betreten schauen sich die Versammelten an. Es wurde Ernst, eine Entscheidung wurde verlangt. Der Unruhe mußte eine Tat folgen. Nachdem die Reiter das Dorf verlassen hatten, war keiner auf die Felder zurückgekehrt. Man blieb in der Runde und beratschlagte unter der Dorflinde, nach alter Väter Sitte, was geschehen sollte. Der Schultheiß, ein angesehener Mann und loyaler Diener des Grafen, plädierte dafür, den Dienst zu tun und bei der alten Ordnung zu bleiben. Er stieß auf harte Widerrede bei Endreß Diem: 'Der Graf ist lange bei uns Herr gewesen; nun wollen auch wir Herr sein. Die Zeit reift wie das Korn. Es ist unsere Zeit.'

Am Palmsonntag, den 9. April versammeln sich Bauern aus allen Ortschaften in Dertingen. Im befestigten Kirchof halten sie ihre Versammlung ab. Jörg Riß aus Bettingen und Kleinhanns aus Üttigen sprechen. Auch der Wirt Ebalt aus Reicholzheim, der dem lagernden Bauernhaufen bei Tauberbischofsheim, 500 Mann aus der Grafschaft zur Unterstützung versprochen hatte, war dabei. 'Der Graf fordert nicht nur Zins und Gült, sondern auch unsere Hände und Waffen. Unser beschwerliches Leben soll nun auch noch für die falsche Sach' des Grafen zerstriten werden', sprach Kleinhans aus Üttigen. Nach langer Rede und Gegenrede ward beschlossen, zum Haufen zu ziehen, in die Gemeinschaft der Gleichgesinnten einzutreten, auf daß eine gute Nachbarschaft sei. Die Klagen und Forderungen der Untertanen wurden in den Üttinger Artikeln zusammengefasst und verlesen.

Als man am Abend auseinanderging, wurde beschlossen sich in Wehr und Waffen in Reicholzheim einzufinden. Die Lindelbacher Gesandten kehrten ins Dorf zurück und berichteten am nächsten Tag, Montag, den 10. April, von der Versammlung. Am gleichen Tag traf eine erneute Aufmahnung vom Grafen zu Wertheim ein. Die Stimmung schlug um und man machte sich bereit, nach Wertheim zu ziehen. Mitten im Aufbruch kamen aber auch Gesandte aus Reicholzheim und Bettingen, die die Lindelbacher gerade noch davor abhielten, zum Grafen überzulaufen.

Zwei Tage später, am 13. April, Mittwoch nach Palmsonntag, kam die Aufmahnung aus Bettingen nach Lindelbach, einen 'Reißwagen zu richten' und gen Reicholzheim zu ziehen. Als auch noch eine Aufmahnung der Reicholzheimer vorlag, war der Entschluß nicht schwergefallen: man wollte nach Reicholzheim ziehen und sich dann im Taubertal mit dem lagernden Haufen vereinigen. Bevor der Abzug erfolgte haben die Schultheissen von Bettingen, Lindelbach und Urphar unter der Linden in Urphar Rat gehalten.

In der Nacht dieses 13. April wurde es plötzlich unruhig im Dorf. Fackellicht erleuchtete spärlich den Dorfplatz und Schatten und Gesichter waren zu erkennen. Es waren Bauern aus Reicholzheim und Höhefeld. Die berichteten aufgeregt davon, daß der Graf Georg aus Rache für die Verweigerung der Dörfer, ihm Waffenhilfe zu schicken, Reicholzheim ausgeraubt und Höhefeld niedergebrannt habe. Kloster Bronnbach, Grunach und Holtzkirchen seien verwüstet worden. Mit Mord und Brand wurde der Abfall bestraft, um den Aufruhr zu unterdrücken.

Diese Maßnahme erreichte aber das Gegenteil. Die Unruhe wurde stärker und die Dörfer einiger. Dennoch war dem Grafen so nicht beizukommen, solange er in Wertheim gepanzert saß, auch wenn das Land von den Bauern beherrscht wurde.

Eine Wende brachte die Nachricht, daß der Helle Haufen unter der Führung von Götz von Berlichingen nach Wertheim unterwegs sei. Er war über Buchen, Amorbach und Miltenberg nun mainaufwärts unterwegs und bedrohte die Grafschaft.

Dies war eine Hoffnung, doch ans Ziel zu kommen, und die alte Herrschaft zu entthronen. Die Ortschaften blieben in Kontakt mit dem Hellen Haufen und erwarteten dessen Vormarsch. Der Graf war umzingelt und verhandelte an beiden Fronten: Mit dem Hellen Haufen in Miltenberg und mit dem Taubertäler Haufen bei Werbach.

Es schien eine Frage, wann Wertheim und damit die alte Ordnung fallen würde.

Späher der Bauern waren überall postiert und erwarteten das Eintreffen des Hellen Haufen. Doch der kam nicht, an diesem 5. Mai 1525, obwohl er längst hätte eintreffen müssen. Unruhe machte sich breit. In der Nacht kamen Gesandte aus Uissigheim ins Lager nach Reicholzheim: Der Helle Haufen sei um die Grafschaft herumgeritten. Der Graf habe in Külsheim Proviant und Geschütze gelagert und übergeben. Der Helle Haufen habe in Gamburg über die Tauber gesetzt, die Gamburg verschont, und sei über Niklashausen nach Neubrunn und Würzburg unterwegs. Graf Georg habe sich 'losgekauft' und somit seinen Besitz gerettet.

Enttäuscht wurde die Meldung aufgenommen. Noch in der gleichen Nacht machten sie sich auch nach Würzburg auf. Der Feind von zuhaus war nun ihr Verbündeter bei der Belagerung der Feste Unserfrauenberg in Würzburg. Vielen war dies ein Rätsel und die Skepsis war groß.

Zurecht. Denn bereits seit 24. Mai hatte der Graf einen neuen Verhandlungspartner: Den schwäbischen Bund, der mit großer Geschwindigkeit und einem riesigen Heer unter dem berüchtigen Bauernschlächter Truchseß von Heilbronn her anrückte. Er war im Begriff sich auf die Seite der Sieger zu schlagen.

Als die Meldung des Anrückens des Bundesheeres nach Würzburg drang, machten sich ein Großteil der Belagerer bereit, ihm entgegenzumarschieren. Sie erreichten im Eilmarsch Königshofen und lagerten dort auf dem Turmberg. Auch die Wertheimer Bauern waren dabei. Am 2. Juni kam es zur Schlacht, bei der 5000 Bauern erbarmungslos erschlagen wurden. Darunter auch einige aus den Ortschaften Wertheims.

Nach der Einnahme von Würzburg durch das Heer des Schwäbischen Bundes, wurde überall Blutgericht gehalten. Auch durch die Ortschaften Wertheims zog sich nach dem Rückzug des Bundesheeres eine Blutspur voller Leichen und Verwüstung. Die Ortschaften waren als Entschädigung für das Zwischenspiel des Grafen auf Seiten der Bauern zur Brandschatzung freigegeben. In den Dörfern herrschte Verzweiflung und Angst.

Die Bauern wurden 'peinlichst' verhört (gefoltert), 'Pflichtzettel' für jedes Dorf erlassen, alte Vorrechte abgeschafft und alle Flüchtigen für vorgelfrei erklärt:

'1.

Alle, welche sich auf Gnade und Ungnade ergeben wollen, haben die Waffen niederzulegen.

2.

Die Unterthanen haben ihrem rechtmässigen Herrn zu schwören; jeder Zusammenrottung ist verboten; und sollen auch uff kain kirchweichin ziehen.

3.

Alle Klöster, Schlösser und Flecken, welche sich im Besitz der Aufrührer befinden, sind der Obrigkeit zu übergeben, und diesen etwa zugefügter Schaden ist zu ersetzen; über strittige Punkte entscheidet die Bundesversammlung.

4.

Geraubtes Kirchengut ist zurückzugeben.

5.

Die redlinfierer und die, so sich vor anderen uffrurig und übel gehalen und sollich empörung gemacht, sollen zu stund von dem obersten veldhauptmann nach ains yeden verschulden und verdinen gestraft werden.

6.

Jedes Dorf hat dem Bund zur Strafe und Brandschatzung aus jedem Hause 5 Gulden zu geben; welches Dorf seinen Betrag nicht pünktlich bezahlt, soll geblundert und verderpt werden.

7.

Die treu gebliebenen Unterthanen aber, die sich auch nicht in die Brunderschaft begeben, sollen mit sollcher ufflag nit beschwert werden.

8.

Den Flüchtlingen, welche sich in diese Anordnungen nicht fügen wollen, sind Weib und Kinder nachzuschicken, ihr Besitz ist zu nehmen und zu verteilen, sie selbst aber sind für vogelfrei erklärt.

9.

Die Unterthanen sind verpflichtet, diese Flüchtigen nicht mehr einzulassen; wo sie aber solche antreffen, diese fencklich anzunehmen und irem oberkairt zuzubringen.'

Das Gelöbnis alter Treue zu ihrem Herrn wurde abgerungen und die Untertanen verpflichtet:

... das sich die Unterthanen hinfure in khain uffrurige hanndlung begebenn dürften; und jede Kunde von irgend welchen Umtrieben sofort dem Amtmann überbringen müssten. Nach Vorlesung dieser Befahle erging an die Anwesenden die Aufforderung:

Doruff hebe ain yeder sein furderste drey finger uff und sprech mir nach: dise furgelesene artikul will ich stet und best halten on alle geverde, als mir got helff.'

Das Gelöbnis alter Treue zu ihrem Herrn wurde abgerungen und die Untertanen verpflichtet:

... dass sich die Unterthanen hinfuro in khain uffrurige hanndlung begebenn dürften; und jede Kunde von irgend welchen Umtrieben sofort dem Amtmann überbringen müssten. Nach Vorlesung dieser Befehle erging an die Anwesenden die Aufforderung:

"Doruff hebe ain yeder sein furderste drey finger uff und sprech mir nach: dise furgelesen artikul will ich stet und best halten on alle geverde, als mit got helff.'

Auch Lindelbach hatte unter diesem Strafgericht zu leiden. Die Bevölkerung wurde dezimiert, die Vorräte geplündert, Häuser und Äcker verwüstet. Der Sommer 1525 war eine Jahreszeit der Trauer, obwohl bei dem schönen Wetter alles hätte reifen können. Die gereifte Hoffnung war gebrandschatzt worden und fand ihr Grab mitten in den niedergetrampelten Ährenfeldern.

(Aus: Lindelbach, Spurensicherungsprojekt 1981/82. Herausgeber: TRAUM-A-LAND e.V. Seite 22 - 30)

Der Traum-A-Land e.V. unternahm Spurensuchenprojekte zum Bauernkrieg 1525 in der Region Tauber-Franken. Eine ausführliche Darstellung dieser Aktivitäten findet sich auf Seite www.traumaland.de

"was Klain Hanns für ain anschlag hat gemacht des pauren kriegs halber"

Urgicht des Jörg Rißen zu Bettingen, den bauerischen uffrur belangendt.

Jörg Riß von Bettingen sagt,

Erstlich es hob sich begeben, das er und Conntz Glein zu Üttingen syen gewest, unnd haben gehört was Klain Hanns für ain anschlag hat gemacht des pauren kriegs halber; in der öbern zennt hat Klain Hanns gesagt, die bauren sollen sich schicken unnd uff sein unnd gein Ütingen ziehn, darnach wollen sie sich gein Holtzkirchen legern, da wöllen sie nit hinweg zihen on meins gn. H. graven Jorge wißen, es wöllen sie ime sechs pothen schicken; darnach hat Klain Hanns zu den nachbauren gesagt, er wöl wissen, ob sie ziehn wöllen oder nit; hat Enndris Schmid von Dertingen also gesagt zu ime: mit sind hie das mir dir zusagen, das mir ziehen wöllen, dann mir sind nit also von unnsern nachbauren abgeschiden; hat Klain Hanns abermals gesagt: so schlag der teuffel darzu, ir ziehendt oder nit; ziecht ir, so sind ir uns lieb, ziecht ir nit, so wöllen wir euch niemen, was ir habt unnd wöllen euch des lands verjagen. Uff das bin ich und Conntz Glein widerumb haim gangen, und haben unsern nachbauren solchen bescheid furgehallten. Uff das hat unnser schulthais zu Bettingen zu uns, den nachbauren gesagt: wölt ir ziehen oder wölt ir nit zihen. Hab ich Jörg Riß gesagt: ich wöl bym größten huffen pleiben. Darby haben sie die andern all wöllen plyben unnd haben daruff verhart biß an den andern morgen; und morgens sind wir wider zusamen komen; hat mich damals Caintz Grotsch zum krytz und der schulthais zu Micherat gebeten, was ich hör, das für ain anschlag sy in der obern zennt, dasselbig soll ich inen kundt thun, hab ich inen ainen botten geschickt, genant Thoma Thorwart, und inen kundt thun, wie Klain Hannß sein anschlag zu Ütingen gemacht hat. Uff den Tag ee ich den botte ußgeschickt hab, hat Klain Hannß widerumb ain botten zu der gemain geschickt und unns uffgemannt; haben mir dem botten antwurt geben; wir wöllen nit uff sein, und widerumb zwey hinuff gein Ütingen geschickt, mit namen den schulthaissen zu Bettigen und mich, Jörg Rissen, auch hab ich ee unnd wir gein Ütingen zum andern mal zogen sind dem schulthaissen zu Micherat unn Contz Grotschen bottschaft gethon, sie sollen gemach thun bis das ich widerumb haim komen; unnd als wir hinuff Ütingen komen sinnd, hat Klain Hannß zu unns und den von Derdingen gesagt, wo unnsere nachbauren seyen; haben mir gesagt, sie seyen dahaimdt und hat Enndriß Surgen von Derdingen zu Klain Hannßen gesagt, er yl zu set, und wir seyen nit hie, das wir mit euch ziehen wollen, dann mir seyen hie als botten; hat Klain Hannß geantwurt: der teuffel sol darzu schlagen, und er hab uns gestern ain beschaid geben, darby pleib es, und so wir nit ziehen, wöllen sie uns niemen, was wir haben, u. uns des lands verjagen. Uff das bin ich u. der schulthais widerumb heimb zogen, unnd zu Derdingen underwegen gezecht in Enndris Schmids hus. In dem ist Laurentz Heußlin von Derdingen das dorff herein geloffen, u. hat ein zaichen geleit; sind die pauren zusamen komen, hat Laurentz Heußlin gesagt, wie grave Jörg zu Reicheltzheim eingefallen, blundern alda unnd fath die leut; als ich u. der schulthies dasselbig gehört, sind mir yllennds haim geloffen z. als mir haim sind komen, ist der schultheis von Micherat under der linden gestannden u. Conntz Grotsch, haben uff den beschaid gewart, den ich zu Ütingen herab hab pracht, u. mich gefragt, wie es stee; hab ich gesagt: byleib ziecht haim zu euern ding z. pleit darby, dan es stat daruff, das mein her sein lannd gar abbrint; daruff sind sie haim zogen unnd also dahaimdt pliben unnd hab nit weyters gehanndelt in disem handel. - Zum anndern hat sich begeben als mein herr die unndern zent herein gein Wertheim betagt, uff diesselben nacht ist Caspar Oberdorffer von Reicheltzheim haimb komen, ee dan meins Hern Bott, zu unserm schulthaissen; hat uns unser schulthais in der nacht uffgeweckt u. gesagt, mir sollen mit unnsern wern under die linden komen unnd als mir under der linden gewest, hat der schulthais gesagt zu uns, sein veter Caspar Oberdorffer hab ime gesagt, mir sollen gein Reicheltzheim ziehen und nit hinein gein Wertheim, dann er Caspar wiß wol, das mein her botten umb her schick, und mir sollen uns nichtig daran keren, sonder sollen gein Reicholtzheim ziehen, das hat unns unnser schultheis also gehaissen; sind mir mit ime also gein Reicheltzheim zogen.

(P.S.) Michel Heußlin von Ütingen ist der Boten einer gewest die Klainhanns geschickt. Der waiss was inen von den Dorffern z. ... (unleserlich) zu antwurt worden.

Die drey schulthaissen von Bettingen, Lindelbach z. Urfar haben zuvor allein unter der linden zu Urfar rath gehallten, ee sie gen Reicholtzheim gezogen. Haintz Eckert und Ewallt sind erstlich zu Ütingen gewest u. hat Ewallt vil bose wort gedriben u. gesagt, wan der grave von Wertheim her wer, must ainer gulden beth geben.

(Rolf Kern: Die Beteiligung Georgs II. von Wertheim und seiner Grafschaft am Bauernkrieg. In: Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins. Bd. XVI. 1901, Seite 126 - 128)

Kommentar:

Interessant an dieser Urgicht (Aussage, Bekenntnis, also Verhörprotokoll) von Jörg Riß von Bettingen ist neben der Schilderung der Aufstandserhebung in den beiden Zenten der Grafschaft Wertheim, wobei hier Jörg Riß sicherlich versucht seine eigene Rolle als aktiver Handelnder abzumildern, andere Personen als Entscheider darstellt, dass er von einem "pauren krieg" spricht bzw. der Protokollant dies so festgehalten hat. Leider hat Rolf Kern seiner Abschrift der Urgicht kein Datum hinzugefügt. Bekannt ist, das Graf Georg Anfang 1526 die Schultheißen, Dorfräte einer Befragung unterzogen hat. Der Begriff "Bauernkrieg" wird inzwischen in der Literatur als kritisch eingestuft. Zum einen wegen der Betonung auf eine gewaltsame Auseinandersetzung, die der Absicht der Bauernhaufen nicht gerecht wird, sich zu versuchen mit den Herrschaften auf eine Reformation zu einigen. Zudem weist Peter Blickle auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass der Truchseß selbst den Bauernkrieg erklärt hat. Aus abgefangenen Briefen des Würzburger Bischofs war zudem den Bauernhaufen klar, dass die Bischof auf eine gewaltsame Lösung über den Schwäbischen Bund vertraute. Der Begriff Bauernkrieg schmälert zudem die Breite des Aufstandes. Auch wenn der Aufstand vor allem in ländlichen, dörflichen Zentbereichen sich ausbreitete - wie auch in der unteren und oberen Zent der Graftschaft Wertheim, gehörten zu den Aufständischen Bürger, Priester, Mönche, Adlige, Handwerker, Häcker, Gastwirte usw. Also eine viel größere Bandbreite an Personen als nur Bauern, auch wenn damals in den Kleinstädten, aber auch Reichsstädten ein großer Anteil der Bürger Ackerbürger waren, also Grundbesitz hat, diesen bebauten oder bebauen ließen.

"Auffällig in Bezug auf den Bauernkrieg' ist in dieser Hinsicht nach Peter Blickle allerdings ein Mangelbefund. Die Beteiligten hätten zwar einen Namen für sich und ihre Vereinigungen gefunden, indem sie sich als Brüder und ihre Organisationen als Bruderschaften und christliche Vereinigungen bezeichneten, eine ähnlich konzise Wortbildung für die Bennung der Vorgänge habe jedoch zu Beginn der 'Erhebung' gefehlt. Selbst während des 'Aufstands' hätten die Beteiligten keine einheitliche Bezeichnung etablieren können. ...

Zu Beginn des Jahres 1525 lagen die heute geläufigen Bezeichnungen der 'Erhebung' als 'Bauernkrieg' und als 'Revolution' noch nicht vor. Vom 'Bauernkrieg' sprachen die Zeitgenossen erst Mitte des Jahres 1525." (Benjamin Heidenreich: Ein Ereignis ohne Namen? Zu den Vorstellungen des 'Bauernkriegs' von 1525 in den Schriften der 'Aufständischen' und in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung. In: Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte. Herausgegeben von Stefan Brakensiek, Erich Landsteiner, Heinrich Richard Schmidt und Clemens Zimmermann. Band 59. Berlin / Boston 2019. Seite 4)

"Die erste Verwendung des Ausdrucks zu belegen, ist müßig. Winterhager schreibt diese Leistung in der zweiten Jahreshälfte 1525 dem kurpfälzischen Chronisten Peter Harer zu. Arnold nennt als Belegstelle den 'tumultus agricolarum', von dem Erasmus von Rotterdam am 2. Juli 1525 sprach. Ein noch früherer Wortbeleg, 'bawrn krieg', findet sich jedoch in einer Schrift des Ortes Herrenwinden an den Rothenburger Rat vom 14. Juni 1525" (Benjamin Heidenreich: Ein Ereignis ohne Namen? Zu den Vorstellungen des 'Bauernkriegs' von 1525 in den Schriften der 'Aufständischen' und in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung. In: Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte. Herausgegeben von Stefan Brakensiek, Erich Landsteiner, Heinrich Richard Schmidt und Clemens Zimmermann. Band 59. Berlin / Boston 2019. Anmerkung 10, Seite 4/5)

In einem Schreiben von Fridrich Weygant an Wendel Hipler vom 18. Mai 1525 benutzt Fridrich Weygant die Wendungen: 'diser angefangener krieg und streit, der zu evangelischer, gotlicher reformation genent und furgenomen'. Also Krieg schon, Bauernkrieg nicht.

Siehe auch unter https://bauernkriegslandschaft.de/Home (Startseite) die Auflistungen von Archivalien des Wertheimer Staatsarchives (Kloster Bronnbach).