Unterschüpf - Sachsenflur - Boxberg - Wölchingen - Schwabhausen 1525 / 1978 - Bundschuh-Widerstand gegen die Daimler-Benz-Teststrecke

Unterschüpf

Der sich in Unterschüpf sammelnde Haufen zog mit Pfarrer Ambrosius und einem Kreuz voran, dem anderen von Oberschüpf aus kommenden Haufen entgegen. Vereinigt marschierten beide Gruppen gemeinsam zurück zum Unterschüpfer Gasthaus "Zum hayligen Wein".Am Marktplatz war der Versammlungsort der Bauern, im - auf den Marktplatz stoßendem - Gasthaus zum hayligen Wein wurde bei demselbigen die christliche Bruderschaft begossen. Das Gasthaus wurde in den achtziger Jahren abgebrochen und neu errichtet als Fachwerkhaus mit Gefachen (sogenanntes Riegler'sches Haus).

Im ehemaligen Wasserschloß der Rosenberger mit Wappen und innerem Arkadenhof, heute Behinderten-Sprachschule, wurde 1980 unter einem großem Polizeiaufgebot, gerichtet gegen den Haufen der Bundschuhdemonstranten, die Gemeinderatssitzung zur Beratung des Bebauungsplanes für das Teststreckengelände abgehalten.

Der 26. März 1525 (Laetare) war ein absoluter Ballungstermin in den Beginnen der bäuerlichen Aufstände, die auf das Kloster Schöntal zielten. Zufall kann bei dieser Parallelität der Ereignisse weniger eine Rolle gespielt haben. Viel spricht für eine gewisse untergründige Vorarbeit durch Jörg Metzler und Wendelin Hipler. Für das Kloster, die Abtei Schöntal war es ein Tag revolutionärer Paukenschläge, die das herrschaftliche Gefüge des Klosters ins Wanken brachten:

a) In Mergentheim erheben sich die BürgerInnen und HäckerInnen von Mergentheim und des Umlandes. Der Schöntaler Klosterhof in Mergentheim wird zum ersten Ziel der Aufständigen und die Weinvorräte kräftig niedergemacht. Mergentheim war einer der vier Amtsbezirke Schöntaler Besitzungen.

b) Die direkten Schöntaler Untertanen erheben sich anläßlich der Hüngheimer Kirchweih unter der Führung von Hans Reiter, Müller in Bieringen, und verbrennen sowohl in Hüngheim als auch in Oberkessach und Weltersberg dem Kloster zugehörige Einrichtungen.

c) Bei Versammlungen von Bauern in Ober- und Unterschüpf erfolgt massenweiser Zuzug aus allen umliegenden Orten und verschiedenen Herrschaftsbereichen (Pfalzgräfische, Rosenbergische, Berlichingische, Würzburgische, Mainzische, Deutschherrische und Hohenlohische Untertanen sowie Schöntaler Zehntpflichtige aus dem Mergentheimer Taubertal und des Kleinadels).

Blick ins weinbergige Schüpftal

Sachsenflur

Das Schlößchen aus dem 16. Jahrhundert, mit spätgotischem Sichtfachwerk und späteren Anfügungen trägt mit der Sage des "Täubchens von Sachsenflur" verschiedene Erinnerungen an den Bauernkrieg. Es gehörte zur Adelsherrschaft der Rosenberger im Schüpfgrund. "An Fastnacht 1525 veranstalteten die jungen Leute allerlei Scherz und Mummerei; eine Schar zog vor das Schloß, voran eine Närrin mit einem Kleid aus lauter Taubenfedern und einem Käfig voll Tauben auf dem Rücken, die sie mit lauter Stimme zum Verkauf anbot und deren Anpreisung mit hellem Gelächter begleitet wurde. Da öffnete sich plötzlich das Thor des Schlosses, der Junker sprang heraus, ergriff die Närrin, riß die Mummerei vom Gesicht und erkannte des Nachbars Sohn, der das Täubchen geworfen hatte; während die übrigen auseinanderstoben, schleppte er seinen Gefangenen in den Schloßturm.

Da des Gefangenen Mutter nichts ausrichtete, begab sich der Vater zum Bauernführer Metzler von Ballenberg, der durch die Erzählung dieser Geschichte die Volkswurt noch schürte und viele zur Teilnahme am Aufstand bewog. Sie zerstörten das Schloß zu Oberschüpf, dann zogen sie auch vor das Schloß zu Sachsenflur, um es zu brechen.

Doch wurde die Belagerung beendigt durch den Ritter Florian Geyer von Giebelstadt, der mit seinen Bauern von Ohrenbach dem Metzler zu Hilfe kam." (J. Berberich, Die Geschichte der Stadt Tauberbischofsheim und des Amtsbezirks, 1895, S. 378)

Eine etwas andere Version der Sachsenflurer Sage "Das Täubchen von Sachsenflur" teilt das Programmheft zum Heimattag Königshofen 1925 mit:

Das Täubchen von Sachsenflur

Im Schloß zu Sachsenflur wohnte z. Zt. des Bauernkrieges die Gräfin Adelheid, die Witwe des Ritters Arnold v. Rosenberg. Sie hielt derart viele Tauben, daß sie von den Bewohnern des Dorfes "die Taubennärrin" genannt wurde. Wenn man auf das Dach ihres Schlosses sah, war kein Ziegel mehr übrig, auf dem nicht ein Täubchen saß. Die Bauern erlitten großen Schaden durch die viel zuvielen Tauben. Die erbosten Bauern verfolgten sie daher. Doch wehe dem, der dabei betroffen wurde! Eines Tages verjagte nun ein Bauernsohn, namens Jörg, die Tauben durch Steinwürfe von den Feldern. Dabei traf er gerade das Lieblingstäubchen der Gräfin so unglücklich, daß es tot war. Der Missetäter wurde ergriffen, in den finstern Schloßturm gesperrt und täglich hart gezüchtigt. Vergebens bat sein greiser Vater fußfällig um die Freilassung. Die Schloßfrau wies ihn ab; sie verlangte ein unerschwingliches hohes Lösegeld. Da begab sich der bekümmert Vater zu dem Bauernführer Jörg Metzler von Ballenberg. Dieser schickte geheime Boten aus und ließ die Bauern zusammenrufen. Der unglückliche Vater schilderte ihnen, wie sein armer Sohn in einem finsteren Keller schmachten müsse, bei Kröten und anderem Ungeziefer; wie er nichts als Brot und Wasser erhalten und dazu noch täglich herzzerreißend gepeinigt werde. Darauf beschlossen die Bauern einstimmig, ihm beizustehen und seinen Sohn zu befreien. Das Schloß der "Taubennärrin" wurde angegriffen. Während des Sturmes bot die Gräfin Frieden an; sie gab den Gefangenen frei, versprach, die Zahl ihrer Tauben zu verringern und ließ den Zehnten von allen Sommerfrüchten nach.

Aus: Heimattag Königshofen. Sonntag, 21. Juni 1925 mit Erinnerungen an die Bauernschlacht bei Königshofen (2. Juni 1525). Großer historischer und heimatkundlicher Festzug.

HINWEIS:

Am 17.01.2025 fand im Ev. Gemeindehaus Sachsenflur, Sachsenstr. 14, neben der Kirche um 18:30 Uhr die Buchvorstellung "Die Sachsenflurer Täubchensage als Comic" statt.

Wölchingen - Boxberg - Schwabhausen 1525 / Bundschuh 1978

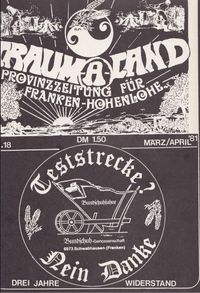

Ab 1978 leistete der Bundschuh Widerstand gegen eine geplante Teststrecke von Daimler-Benz. Als Symbol und Namen wurde der Bundschuh als Erinnerung an den Bauernkrieg aufgegriffen. Auch wenn in unserem Raum die Bauern als Zeichen des Widerstandes 1525 mehr Hacke und Heppe der Weinhäcker auf ihren Fahnen trugen.

Siegel Fränkischer Haufen (Taubertaler Haufen) Siegel Neckartal-Odenwälder Haufen

Aus: Wirtzburgische Chronick von Ignatio Gropp 1748 Seite 97

"Zwar wird man gelegentlich eine auf formale Zeichen begrenzte und damit vielleicht sogar teilweise versteinerte Erinnerung nicht ausschließen. Doch 1978/79 betrat eine lokale Gruppe im württembergischen Franken eindeutig die Brücke zur <politischen Kultur> Als die Daimler Benz AG im Raum Boxberg eine Teststrecke plante und dafür einen hohen Flächenbedarf anmeldete, der nicht zuletzt mit einer industriellen Folgewirtschaft lockte, artikulierte sich in dem ländlichen Raum ein überraschend starkes Widerstandspotential, das sich bewußt auf die Traditionen des Bauernkrieges stützte. Mit einer <Bundschuh-Genossenschaft> in Schwabhausen formierte im Januar 1979 ein <multi-kultureller Widerstand> aus politischen Jugendverbänden, Agraropposition und Landjugend, ja sogar Beschäftigen von Daimler Benz, dem es tatsächlich gelang, die Teststrecke zu verhindern. Die eindeutigen historischen Bezüge reichten von einem Grundsatzprogramm der <Zwölf Artikel von Schwabhausen>, über die publikumswirksame Aufführung der Bauernoper von Yaak Karsunke und zu der nachgespielen Schlacht von Königshofen (vom 2. Juni 1525), wobei in historischer Kostümierung symbolisch ein als Kernzelle für das Testgelände bereits angekaufter Aussiedlerhof erstürmt wurde, bis schließlich 1985 der <Bundschuh von Schwabhausen> vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zog, um seine Verfassungsbeschwerde zu überbringen (die 1987 erfolgreich war).

Ein wirkungsvoller <Ableger> dieser Protestbewegung war die <Neue Kritische Heimat-Kunde>, in der eine Jugendgruppe im August 1980 sich mit dem Fahrrad auf die Spuren des Bauernkriegshaufens begab; dies entfaltete sich schließlich zu einem Modellprojekt <Bauernkriegs-Landschaft Tauber-Franken>, das den <sanften KulTOURismus und HisTOURismus> propagierte. Ihr Träger, der <Traum-a-Land e. V.> in Tauberbischofsheim, publizierte 1995 zwei Bände eines Radtouren-Reiseführers mit detaillierten Informationen über den Taubertaler und den Odenwald-Neckartaler Haufen und ihr Umfeld, zu Florian Geyer, aber auch zurückgreifend auf den Pfeifer von Niklashaufen von 1476 - der freilich auch dokumentiert, daß die Erinnerungskultur vor Ort in dieser Region nur sporadisch greifbar wird."

(Rolf Kießling: Der Bauernkrieg. In: Etienne Francois und Hagen Schulze (Herausgeber: Deutsche Erinnerungsorte II, München 2001, Seite 148f.)

(Alle aus TRAUM-A-LAND Provinzzeitung für Franken-Hohenlohe, verschiedene Ausgaben)

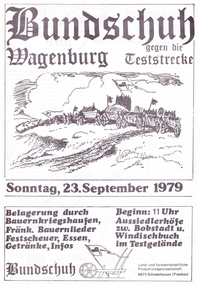

Foto: BUNDSCHUH - Wagenburg 23.09.1979

Wagenburg

- Bundschuh-Heerscharen erobern den Seehof zurück

Trotz herbstlich kühler Witterung waren viele zu dieser Veranstaltung der Bundschuh-Genossenschaft gekommen. Die beiden Aussiedlerhöfe inmitten des Testgeländes waren durch eine doppelte Wagenburg umringt. Überwall waren bewaffnete Bauern in Bewegung. An die Wagen angebunden waren Ziegen und Schafe, die vor allem von den Kindern gestreichelt und gefüttert wurden. Im Kernpunkt der Höfe loderte ein Lagerfeuer, an dem sich viele Besucher aufwärmten. Alte Schanzkarren, ein historischer Pflug mit einer wehenden Bundschuhfahne – das Symbol des Bundschuh Schwabhausen – und ein historischer Planwagen füllten das Innere der Höfe. In der Festscheuer herrschte sei 11 Uhr reges Treiben.

Die Veranstaltung wurde durch eine Rede von Herbert Hettinger eröffnet. … Nach dieser Ansprache spielte die Amorbacher Folkloregruppe Slack Season auf. Die brachte in einer Uraufführung ein neues Schwabhausen-Lied. Den Mittag über verbrachten die meisten in der Festscheuer, wo es Grünkernsuppe, biologisches Vollkornbrot und Blotz gab. Um 14 Uhr wurde in der Festhalle kurz über den aktuellen Stand des Widerstandes informiert. …

Nach dieser Kurzinformation drängte alles aus der Festscheuer hinaus, denn man bekam die Kunde, dass der Seehof von Daimler-Benz besetzt worden sei, dass man nun ausrücken müsse, um dieses Land zurückzuerobern. Zu diesem Zweck verwandelte sich das Heerlager plötzlich in ein stehendes Bauernheer. Mit der Kanone wurde der 500 m entfernte Seehof sturmreif geschossen und der Bauernhaufen setzte sich in diese Richtung in Bewegung. An der Spitze marschierte die Abteilung des Bundschuhs mit Dreschflegel, Hellebarden und Morgensternen bewaffnet. Auch zwei Bauern zu Pferd und ein Troß-Plan-Wagen begleitete den Zug. Kurz vor dem Seehof sammelte man sich, um dann im Sturmlauf den Hof zurückzuerobern. Nachdem der ganze Haufen der 600 Beteiligten eine Runde auf dem Seehof-Gelände hinter sich gebracht hatte, versammelte man sich zu einer kurzen Ansprache über den Sinn der Aktion und die Bedeutung des Seehofes. Es wurde daran innert, dass auch 1848 derselbe Fürst zu Leiningen, der den Seehof an Daimler verkauft hat, von den Bauern dieser Gegend einen Sturm auf das Rentamt in Boxberg erleben musste. Nach diesen kurzen Erläuterungen blies man zum geordneten Rückzug ins Heerlager.

Dort angekommen bot sich die Möglichkeit verschiedene Videobänder von Fernsehsendungen mit dem Bundschuh anzuschauen. Der ganze Nachmittag brachte insgesamt über tausend Besucher. Sehr erfreulich war, dass diesmal viele und viel neue Leute aus der Region und dem näheren Umland gekommen waren. Auch einige biologisch produzierende Bauern waren angereist.

(Aus: Wagenburg – Bundschuh-Heerscharen eroberten den Seehof zurück. In: TRAUM-A-LAND Provinzzeitung für Franken-Hohenlohe, Nr. 10 November-Dezember 1979 Schwerpunkt Landwirtschaft, Seite 37)

Zwölf Artikel zu Schwabhausen

- Grundsatzprogramm der Interessensgemeinschaft gegen Daimler-Benz-Teststrecke

Die Interessensgemeinschaft hat mit den bei der Landeskonferenz der SPD (Königheim) 1979 erstmals veröffentlichten „12 Artikeln zu Schwabhausen“ eine Art Grundsatzprogramm der Interessensgemeinschaft vorgelegt. Die 12 Artikel, die sich der Form nach an die 12 Artikel des Bauernkrieges von 1525 anlehnen, nur heutzutage andere Inhalte ansprechen, im Wortlaut:

1.

Der Main-Tauber-Kreis ist einer der benachteiligsten Kreise des ganzen Landes Baden-Württemberg. Die schlechte Wirtschaftsstruktur, das Fehlen von qualifizierten Arbeitsplätzen und die starke Bevölkerungsabwanderung haben zu einer katastrophalen Entwicklung geführt, deren Folgen noch nicht zu übersehen sind. Dieser strukturpolitisch schlechte Zustand des Kreises kann aber kein Alibi dafür sein, jede Form der Industrie hierher zu holen, sofern sie nur das Versprechen äußert, einige Arbeitsplätze für den strukturschwachen Kreis zu schaffen.

2.

Das Interesse des Daimler-Benz-Konzernes ist es nicht, das strukturschwache Land durch die Schaffung von Arbeitsplätzen nach vorne zu bringen und damit zu einer besseren Entwicklung des Kreises beizutragen. Das Interesse des Daimler-Benz-Konzernes ist es, das verkehrsgünstig gelegene (Autobahnanschluß) Teststrecken-Gelände zu erwerben, um dort ungestört und ohne Industriespionage ihre Modelle testen zu können. Daimler-Benz suchte diesen Landstrich aus, weil die relativ ebene Landschaft der Erstellung einer Teststrecke entgegenkommt und geringere Aufwendungen erfordert und weil dieser Konzern gerade in dieser ländlichen Abgeschiedenheit die Chance sieht, dieses Gelände hermetisch abzuriegeln, um hinter Sichtblenden, aufgeschütteten Erddämmen und gut bewachten Zäunen die Test durchzuführen, gegen die dann jeder Einspruch machtlos ist. Daimler-Benz braucht diese Teststrecke nicht, da dieser Konzern bisher ohne eine eigene Teststrecke ausgekommen ist, sondern sieht in diesem Millionenprojekt eher eine gute Kapitalanlage. Die betroffenen Landwirte aber brauchen dieses Land, denn dieses Land ist für sie nicht nur ein Standort, sonder ihre berufliche Existenz und ihre Garantie, weiterhin an diesem Ort leben zu können.

3.

Die durch die Daimler-Benz-Teststrecke betroffene Bevölkerung hat das Recht, über die Entscheidung, dieses Land an den Konzern zu verkaufen, informiert zu werden. Dieses Recht wurde durch die verantwortlichen Politiker gebrochen und eine Zusage zu diesem Großprojekt ohne Zustimmung der Betroffenen über ihre Köpfe hinweg gemacht. Die Konzerninteressen wurden höher bewertet als das Recht der Bevölkerung, nicht von diesem Land vertrieben zu werden. Mit dieser Politik gegen die Interessen der Bevölkerung im ländlichen Raum schafft man nur eines: Rebellen. Und Schwabhausen ist ein Beispiel dafür.

4.

Die Auseinandersetzung um die Daimler-Benz-Teststrecke ist nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen den betroffenen Landwirten und Grundstückseigentümern und Daimler-Benz, sondern in diesem Konflikt wird über die Zukunft des ländlichen Raumes mit entschieden: Wird es noch mehr solche Beispiele geben, in denen soviel Land und landwirtschaftliche Arbeitsplätze vernichtet werden um dafür lächerliche 150 – und dazu noch unqualifizierte – Arbeitsplätze zu bekommen? Wird es in Zukunft noch mehr solche Entscheidungen hinter dem Rücken der Bevölkerung geben und die Bevölkerung weiterhin nur noch die Rolle eines „Planungsobjektes“ einnahmen? Wird weiterhin der CDU-Parteien- und Ämterfilz bemüht werden müssen, um jeglichen Widerstand gegen diese Politik totzuschweigen und durch die scheinbare Front der Politiker zu unterdrücken? Wird weiterhin unser Land an die großen Konzerne „verschenkt“ ohne die Gegenwerte zu erhalten, die unserer Region wirklich helfen, die Arbeitsplatznot zu verringern und die Lebensqualität zu verbessern?

5.

Die Bevölkerung des ländlichen Raumes hat nicht nur – trotz ihrer Not der fehlenden Arbeitsplätze – das Recht gegen den Ausverkauf des Landes für nur wenige und zur Förderung der ländlichen Region untauglichen Arbeitsplätze zu protestieren, sondern das Recht, dort, wo diese falsche Strukturpolitik zur Verschlechterung der Lebenssituation im ländlichen Raum beiträgt, Widerstand zu leisten. Die Bevölkerung hat als der betroffenste Teil das Recht, diese falsche Industriealisierungspolitik nicht nur abzulehnen, sondern auch aktiv zu verhindern, wenn das Land trotz aller Arbeitsplatzglauberei wieder leer ausgehen soll und statt dessen sich fremde Konzerne an diesem Land – im wahrsten Sinne des Wortes – bereichern wollen. Die Daimler-Benz-Teststrecke ist ein Beispiel für eine solche Situation, in der die Bevölkerung gezwungen ist, ihre Interessen selbst in die Hand zu nehmen, weil die Politiker versagt haben und die Bevölkerung dadurch zum einzigen Anwalt ihres eigenen Rechtes wurde.

6.

Die Argumente für die Errichtung einer Teststrecke sind mehr als fragwürdig und können von uns nicht akzeptiert werden: Arbeitsplatzschaffung ohne wirklichen Beschäftigungseffekt für die Region (die Spezialisten kommen aus Stuttgart, die Rest-Arbeitsplätze stehen den Einheimischen zur Verfügung). Das Investitionsvolumen von 100 Millionen DM, das der Region nichts hilft, weil auswärtige Großfirmen die Aufträge erhalten. Die Teststrecke ist ein in sich geschlossenes System einer unproduktiven „Abfall-Industrie“, die nicht durch Anbau eines Fertigungsbetriebes mit Verwaltungseinheiten erweitert werden soll und deshalb zu wenig Arbeitsplätze schafft und dafür zuviel Land erfordert. Die Teststrecke ist eine Fremdstruktur, die nicht in der Lage ist, langfristig die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Kreises zu fördern. Was mit solchen Ablegern eines Großkonzerns passiert, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, hat das Beispiel von Buchen und dem Neckermann-Versand gezeigt: die Arbeitsplätze werden „eingespart“ und in der Landwirtschaft bleibt eine Produktionsruine zurück.

7.

Die Überlegungen, von denen die technokratischen Planer ausgehen, müssen neu überprüft werden: Es kann nicht darum gehen, mit einem solchen Raubbau an der Landschaft die allmähliche Reduzierung der Landwirtschaft, die in unserer Region noch 23 Prozent der arbeitenden Bevölkerung beträgt und sehr hoch liegt, zu erreichen. Unsere Region hat mehr zu bieten als nur Land, nämlich noch funktionierende Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, noch nicht völlig zerstörte Landschaft und noch intakte Natur. Diese natürlichen Gegebenheiten dürfen nicht für dieses unsinnige Großprojekt geopfert werden, das ökonomisch nichts bringt, sondern dazu ökologische Probleme aufwirft.

8.

Unsere Region kann von der Landwirtschaft allein nicht leben. Das wissen auch wir Bauern. Wir wollen mit unserem Protest auch nicht gegen Industrieansiedlungen im allgemeinen protestieren, sondern auf das krasse Missverhältnis zwischen der Qualität und Anzahl der Arbeitsplätze zum Landverbrauch, die ökologischen und sozialen Folgen aufmerksam machen und das Bewusstsein über diese falsche Provinzverplanung schärfen. Wir wollen den Zeitpunkt der Aufgabe unserer Landwirtschaft (falls es soweit kommen sollte) selbst bestimmen und nicht von geschaffenen Faktoren (wie Standortfestlegung Boxberger Raum) genötigt zur Aufgabe zwingen lassen. Wären noch mehr Landwirt den Richtwerten der Planer gefolgt und hätten ihren Hof aufgegeben, so wären heute noch mehr Arbeitslose in unserer Region: Für uns Landwirte sind unser Hof und unsere eigenen Produktionsmittel so lange (trotz der immer stärker werdenden Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft) Garant für eine nicht arbeitslose oder unterbezahlte Existenz, solange es keine echte Alternative (gesichertes und qualifiziertes Arbeitsplatzangebot für den ländlichen Raum) gibt.

9.

Unsere Region braucht Arbeitsplätze. Arbeitplätze, die durch Industrie kommen müssen, da die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsplätze zurückgehen. Industrieansiedlung ist deshalb ein wichtiges Planungsziel zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Auch wir von der Interessensgemeinschaft sind dieser Meinung. Aber wir fragen heute, durch die Teststrecken-Planung aufgeschreckt, kritischer nach, welche Industrie wir wollen, für welchen Fortschritt wir Opfer bringen werden. Wir sind nur bereit solche Industrieprojekt gutzuheißen, die nicht nur ökonomisch-rationell für unsere Region sind und viele und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen, sondern auch ökologisch gesichert arbeiten und unsere Lebensqualität nicht durch zusätzliche Umweltbelastungen verschlechtern,

solche Böden als Standort wählen, die nicht die für die landschaftliche Nutzung optimalste Qualität besitzen, sondern die Landstriche, die aufgrund ihrer Bodenbeschaffenheit weniger geeignet sind, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Landverbrauch und Beschäftigungseffekt besitzen und nicht nur Land vernichten und für das Umland keinen Fortschritt bringen,

nicht nur „Abfall-Industrie“ darstellen und das Land zu einer Rumpelkammer des Fortschritts und zum Hinterhof der Industrie verkommen lassen (Kernkraftwerke, Mülldeponien, Teststrecken), nicht nur vorübergehende Investitionsobjekte oder Filialen von Großkonzernen sind, die dann je nach Willkür der Konzernleitung geschlossen werden und die Lebenssituation in der Region noch mehr verschlechtern, nicht nur ihre Fertigungsbetriebe mit dem niedrig qualifizierten Arbeitsplätzen in der Region ansiedeln, sondern auch bereit sind, die höher qualifizierten Verwaltungsarbeitsplätze auf dem Land niederzulassen, wodurch die Abwanderung von Fachpersonal aus der Region gestoppt werden kann, keine neuen Monostrukturen (z. B. Automobilindustrie im Heilbronner Raum) herausbilden, sondern vielschichtige Beschäftigungszweige repräsentieren,

in der Lage sind, dauerhafte außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze zu schaffen und Ausbildungsplätze für die Jugendlichen der Region zu garantieren.

10.

Um dieses große gesellschaftspolitische Ziel, die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in Stadt und Land ohne die Liquidierung der Besonderheiten des Landlebens zu erreichen, bedarf es einer breiten politischen Aufklärung der Bevölkerung über die Probleme unserer Region und die Entwicklung eines politischen Bewusstseins zur Überwindung dieser Probleme. Diese Aufgabe ist zu groß, als dass Dorfpolitikerbewusstsein, falscher Lokalegoismus, Parteien- und Ämterfilz ausreichen würden, sie zu lösen. Zu eng ist noch der Horizont der Provinzpolitiker, zu uninformiert noch die parteipolitische Basis, zu wenig geschärft das politische Bewusstsein der Öffentlichkeit, zu unausdiskutiert noch die Zukunft des ländlichen Raumes, zu wenig dieser Bereich programmatisch bei den Parteien berücksichtigt.

11.

Die Zeit der Hintergedanken-Politik gegenüber dem Hinterland ist nun endgültig vorbei, seitdem überall in der Provinz sich der Widerstand gegen die falsche Verplanung regt und die einstigen als Hinterwäldler verspotteten Provinz-Bewohner hellwach geworden sind. Schwabhausen ist ein Beispiel. Ein Beispiel für diese Kette eines politischen Widerstandes. Vielleicht das Beispiel für unsere Region, denn es wird nichts mehr so sein wie vor diesem Konflikt, denn er hat den Lokalpolitikern ihre politische Unschuld genommen, Obrigkeitsdenken gesprengt, Kirchentreue ins Wanken gebracht, kritische Leute wachgerüttelt, ein Problembewusstsein inspiriert, politische Lernprozesse eingeleitet und damit endgültig den Provinzialismus abgestreift.

12.

Unserer Region droht eine Katastrophe wenn die bisherige Entwicklung so weitergeht: Die Region wird zum Altenheim, weil die Jugendlichen aus Mangel an Ausbildungsplätzen und Arbeitsplätzen die Region verlassen; die Verringerung der Bevölkerung bei sowieso schon geringer Siedlungsdichte(97 Einwohner pro Quadratkilometer – Bundesdurchschnitt: 250 Einwohner/Quadratkilometer) führt zu einem allmählichen Zusammenbruch der ganzen Infrastruktur (vor allem der sozialen Versorgung, da reduziertes Steueraufkommen unsere Region noch stärker von den Subventionen durch das Land abhängig macht. Die Entleerung unserer Region, die Nötigung, dass gerade die Kräfte den ländlichen Raum verlassen, die wichtige Entwicklungspotentiale darstellen (Facharbeiter, Jugendliche), die Ohnmacht bisheriger Maßnahmen gegen diesen Trend vorzugehen, schafft eine permanente Benachteiligung unserer Region, die so ihren Provinzzustand (als Randregion einer inneren Kolonisation aus der immer nur herausgeholt wird, nämlich Arbeitskräfte und Land) nie verlassen wird. Unsere Region hat es satt, das Krankenhaus der Großstädter und der Hinterhof der Industrie zu sein. Wir wollen die Möglichkeit haben, unseren Fortschritt, den Fortschritt des ländlichen Raumes, selbst zu wählen, ohne verplant zu werden, ohne für fremde Konzerninteressen eingesetzt zu werden, ohne nur billiges Land-Material zu sein, ohne als Bauer einfach liquidiert zu werden. Den Landfrieden haben die Technokraten und Geldsäcke gebrochen. Von nun an kann es nur noch einen Waffenstillstand geben.

(Aus: a. h. Interessensgemeinschaft: Grundsatzprogramm. „Zwölf Artikel von Schwabhausen“. Thema Daimler-Benz-Teststrecke. In: TRAUM-A-LAND Provinzzeitung für Franken-Hohenlohe, Nr. 4 Nov. 1978 Schwerpunkt Regionalismus in Franken, Seite 13 – 14)

Der Bundschuh-Widerstand -

Wiederbelebung der Bauernkriegstradition?

Seit dem Frühjahr 1978 wehren sich im "Badischen Frankenland" Bauern, Jugendliche und Umweltschützer gegen die geplante Daimler-Benz-Teststrecke im Raum Boxberg. Seit ihrer ersten Aktion im Frühjahr 1978 begleitet das Bundschuh-Symbol den Widerstand. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn auch die Organisation des Widerstandes, die Bundschuh-Genossenschaft, diesen Namen trägt. Sie wurde im Januar 1979 zur Verbreiterung des Widerstandes gegründet und versucht, durch Bundschuh-Anteile die Kosten des Widerstandes (Prozeßkosten, Öffentlichkeitsarbeit) auf möglichst viele Personen zu verteilen.

Das Bundschuh-Symbol wurde zum Wappen dieser Bewegung. Der Pflug, das Wappen des Dorfes Schwabhausen, das Zentrum des Widerstandes ist, wurde mit einer Bundschuh-Fahne verziert und somit zum Symbol des politischen Widerstandes gegen die Teststrecke. Dieses Emblem taucht in allen Publikationen des Bundschuhs auf und ziert in tausendfacher Auflage viele Fahrzeuge als Aufkleber. Bei jeder Veranstaltung des Bundschuhs tauchten neue Bundschuh-Fahnen auf, die nicht nur Symbole dieses Kampfes, sondern zu einem generellen Widerstands-Symbol der politischen Bewegung wurde.

Der Bezug zum Bauernkrieg in Franken wurde in Schwabhausen im Juni 1979 aktuell und konkret hergestellt, als die Badische Landesbühne in einer begeisternden Freilichtaufführung neben dem Gemeindehaus die Bauernoper von Yaak Karsunke aufführte. Dies war ein Schritt zu einer neuen Dorfkultur, die politischen Widerstand, Geschichte und Dorffest in eine neue Verbindung zueinander brachte. Auf dem Hintergrund des aktuellen Widerstandes war diese Aufführung ein besonderes Politikum und eine praktische Unterstützung.

Spätestens seit September 1979 wurde dann die Verbindung "Bauernkriegstradition und Bundschuh-Widerstand" geschlossen. Der Bundschuh hatte zu einem Bauernheerlager mitten im Testgelände aufgerufen. Die beiden Aussiedlerhöfe, die strategischen Punkte des Widerstandes, wurden dazu befestigt: eine Wagenburg wurde errichtet, eine Kanone schußbereit in Stellung gebracht, Dreschflegel, Gabeln und Hellebarden standen bereit. In diesem echten Rund lagerte der Bauernhaufen, wurde heiße Suppe gereicht, viel geredet.

Bauern in der Tracht der Bauernkriege, Bundschuh-Fahnen, Tiere in der Wagenburg, Planwagen und Geschütz ließen eine Scene aus dem Bauernkrieg lebendig wiederentstehen. Der Ausfall dieses Haufens hinüber zu dem Seehof, der bereits vom Fürst Leiningen-Amorbach an Daimler-Benz verkauft wurde, und an diesem Nachmittag symbolisch besetzt und von den Bauern mit Pferden, Planwagen und Hellebarden zurückerobert wurde, was faszinierend und hat den Bundschuh bundesweit durch seine phantasievollen Aktionen bekannt gemacht.

Dieser Bauernhaufen unterschied sich von allen anderen Dorffesten mit Bauernlager, die sonst in der Region stattfinden dadurch, daß hier nicht nur gespielt wurde, sondern der Ernst, aber auch Spaß, einer politischen Aktion mitwirkte und dadurch mehr als nur ein folkloristische Show-Einlage ablief. Im Mai 1980 wurde auf den Aussiedlerhöfen im geplanten Testgelände während eines Bundschuh-Festes ein Bundschuh-Baum errichtet.

An ihm baumeln viele Bundschuhe, die Bundschuh-Freunde mitgebracht haben und die deutlich zeigen sollen, daß dieses Land vom Bundschuh besetzt ist. Sollte diese symbolische Abschreckung nicht ausreichen, so werden diese Bundschuhe wieder lebendig werden, indem sie von den Bundschuh-Genossen wieder angezogen werden und damit zu den Füßen des Widerstandes gehören.

Die Symbolik ist ein wesentliches Identifikationsmoment mit diesem Widerstand. Bundschuh-Fahnen und bunte Regenbogenfahnen, die Symbole des Bauernkrieges, sind in der Ökologiebewegung zu Symbolen des neuen politischen Widerstandes gegen Provinzverplanung und Umweltzerstörung geworden. Diese symbolische Anknüpfung ist aber keineswegs deckungsgleich mit einer bewußten geschichtlichen Wiederaufnahme.

Der Bezug des Teststrecken-Widerstandes auf den Bauernkrieg war am Anfang diffus: Der Bauernkrieg hatte 1525 stattgefunden und heute gibt es wieder Widerstand von Bauern, deshalb das Auftauchen der Bundschuh-Fahne. Im Laufe des Widerstandes wurde der historische Bezug konkreter und schärfer. Die Geschichte wurde im Verlauf der Auseinandersetzung wieder gelernt.

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Provinz-Regionalzeitung "Traum-a-Land", die vom Regionalzusammenschluß der Jugendzentren und JZ-Initiativen Franken-Hohenlohe herausgegeben wird, indem sie immer wieder durch Verwendung von Bauernkriegsholzschnitten, Texten, Montagen, die Verbindungen von Geschichte und Gegenwart herstellte. Wesentliche Lernimpulse innerhalb der Bürgerinitiative gingen vom Sprecher des Bundschuhs und einem durch den Widerstand politisierten Bauern aus.

Durch die Symbolik der Aktionen wurden diese Lernprozesse noch verstärkt. Die Wiederbelebung des Bauernkrieges wurde zu einem wesentlichen Stabilisierungsfaktor und Identifikationspunkt des Bundschuhs, der mit dieser Verbindung von Geschichte und aktuellem Widerstand seine besondere Attraktion unter den großen Bürgerinitiativen erlangt hat.

Der Teststrecken-Widerstand ist dabei ein wichtiges Moment der Re-Aktivierung und Wieder-Bewußtmachung von Geschichte in unserem Raum. Der Bauernkrieg hat dadurch bei vielen Jugendlichen an Interesse gewonnen. Dieser Anknüpfungspunkt an die verschütteten Traditionsinhalte des Bauernkrieges kann ein wichtiger Durchgang zu einer neuen Sichtweise des Bauernkrieges in der Region und anderswo werden, wenn das aufgebrochene Bewußtsein für Regionalgeschichte, Heimat und Provinz innerhalb der Linken es schafft, die alte Kultur von Unten aktiv und nicht nur rezeptiv in aktuelle politische Bewegungen mit einzubringen. In der Verknüpfung von Bundschuh-Genossenschaft und Traum-a-land e.V. scheint diese Synthese gelungen. Das jahrelange Ausharren von politisierten Jugendlichen in der Provinz, die trotz der Versuchungen der Großstädte in der Region geblieben sind und dort schwierige Provinzarbeit realisierten und ihre Lebensformen zu verwirklichen suchten, war die Voraussetzung dazu. Auch der aktuelle Widerstand von Unten hat seine Geschichte.

(ca. 1980)

Der neue Bauernkrieg in Franken

- Über den Fortgang des Bundschuh-Widerstandes 1978-1987

Der langjährige Widerstand gegen eine geplante Teststrecke der Daimler-Benz AG im fränkischen Boxberg (Baden-Württemberg) war für diesen bis dahin Provinz gebliebenen Raum, indem noch traditional bestimmte Kulturformen und Lebensverhältnisse den Alltag beherrschten, eine Art "nachholende Revolution" (Jürgen Habermas) im regionalen Maßstab. Ein Teil der Bevölkerung, wenn auch der wesentlich kleinere, artikulierte das Recht einer Region auf ihre besondere Singularität, verteidigte die "minoritären Differenzen" (Jacques Derrida) gegen übermächtig scheinende Verheißungen der längst in die Krise geratenen Industriemoderne der siebziger Jahre. Die umweltbelastenden, raumverbrauchenden Konsequenzen eines naiv-universalistisch auftretenden Fortschrittsglaubens, die gigantischen Flächenbedürfnisse der sich heraus kristallisierenden "Industriefolgengesellschaft" (Ulrich Beck), bei der Stadtbevölkerung auf immer geringere Akzeptanz stoßend und damit in den urbanen Agglomerationen kaum noch durchsetzbar, sollten und mußten Ende der 70er Jahre in funktionalistisch räumlicher Arbeitsteilung auf's Land verlagert werden. Dort glaubten die Landespolitiker - auf geringen Widerstand hoffend - bei christlich konservativen Bevölkerungsschichten und in landwirtschaftlich geprägten Sozial- und Kulturmilieus breite Zustimmung zu finden, mit Arbeitsplatzversprechungen die aufzubürdenden zusätzlichen ökologischen Belastungen verdrängen zu können und im Stande zu sein, im blitzkriegsartigen Handstreich ihre Projekte durch die Kommunalparlamente zu jagen und durchzusetzen.

Die selten erfahrbaren Doppeleigenschaften und -möglichkeiten von Geschichte wurden für die am Widerstand gegen die Teststrecke Beteiligten erlebbar und gestaltbar. Zum einen beschleunigte sich die Abfolge aktueller, für die Regionalgeschichte epochal werdender Ereignisse, verdichteten sich die Zeitintervalle der Erlebnisdimension und bildeten sich die Widerstandspersonen über ihre politische Praxis ein aktuelles Geschichtsbewußtsein. Zum anderen eröffneten die Aktionen der Teststreckengegner im Bundschuhzusammenschluß neue Zugänge zu den bisher überdeckten, kaum wahrgenommenen, vielmehr verleugneten oder gar verfälschten Schichtungen der Geschichtslandschaft Tauber-Frankens, indem wichtige kulturgeschichtliche Grundwasserpotentiale der Region im Bezug auf den Bundschuh von 1525, auf den Bauernkrieg vorort erschlossen wurden. Diese brisant auftretende Mischung aus realgeschichtlichem Up-To-Date-Sein der politischen Handlungen, dem permanenten Agieren sowie lokalen, regionalen und bundesweiten Protestmanifestationen und aus dem historischen Rekurs auf die regionale Widerstandsgeschichte entzündete die Phantasie der Teststreckengegner zu vielfältigen Handlungsformen und Veranstaltungen. Teilweise spektakuläre Aktionen mit bundesweiten Presseechos ließen den schwäbischen Weltkonzern - in der historischen Parallele der Part des Schwäbischen Bundes übernehmend - und seine aus der Stuttgarter Zentrale anreisenden Manager oft altbacken, unbeholfen schwerfällig, provinziell im negativen Sinne, geschichtlich zu sehr gefordert und letztendlich überfordert aussehen. So verlor ein sogenannter Boxberg-Beauftragter der Daimler-Benz-AG seine Aktentasche mit juristischen Expertisen, die den schwachen Rechtstandpunkt der Bebauungsspläne unterstrichen und Strategiepapieren, aus denen hervorging, daß der Konzern zur Einlösung der von ihm versprochenen Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung des Boxberger Raumes beabsichtigte, ca. 1000 Bocksbeutel fränkischen Weines zu ordern (und was den Konzern nach Veröffentlichung dieses Skandals zwang, tatsächlich Arbeitsplatzansiedlungen in Zuliefererbetrieben zu schaffen). Mit einem derart drastischen Mißverhältnis zwischen erklärten Absichten und Realisierungsbestrebungen konnte die Daimler-Benz AG trotz bemühter professioneller Public Relations der öffentlichkeits wirksamen "kulturellen Hegemonie" (Antonio Gramsci) der Bundschuhaktionen streckenweise wenig entgegensetzen.

Auch das Einfließen der eigengeschichtlichen Erfahrungen der Jugendhausbewegung in der Provinz des Main-Tauber-Kreises, die die Bauern im Widerstand als erste Organisation aktiv unterstützte und ihr geschichtliches Wissen über den Pfeifer von Niklashausen und über den Bauernkrieg miteinbrachte, förderte die Dynamik der Protestformen und -aktionen. In einer historisch und regional neu möglichen Intergenerationenbeziehung begegneten sich die vorher nicht kompatiblen, eher ausschließenden, alte Sozialisationsbedingungen ablösenden Verhaltensweisen der 68er Schülergeneration und deren NachfolgerInnen in den ländlichen Jugendzentrums-Initiativen mit ihrem kleinstädtische Honorationenschaften provozierenden Hausbesetzungsbewußtsein und die ganz andere lebensweltliche Alltagskonstitution der Eigentum und Existenz verteidigenden, scholle-gebundenen Bauern aus dörflichem Eigensinn, agrikulturellem Erfahrungswissen und oft versteckter Bauernschläue. Damit besaß der Zusammenhang der Teststreckengegner ab dem Sommer 1978 multikulturelle Antriebskerne, die sich zwar nicht auf einen einheitlichen Nenner bringen ließen, unterschiedlichen Motivationen und Bedürfnislagen entstammten, aber gerade mit der neuartigen Abmischung und gegenseitigen Durchdringung verschiedenster Kultursphären der regionalen Unterdogs zu gemeinsamen und originären Aktionen und Demonstrationen führte. Nach und nach schlossen sich die politischen Kreisverbände von Jungdemokraten und Jungsozialisten, ein Landjugendverband, Personen aus der Agraropposition und dem biologischen, dynamischen, organischen Landbau und sogar bei Daimler-Benz Beschäftigte dem Widerstand an. Der Aufbau regionaler, bundesweiter und internationaler Verbindungen mit sozio-kulturell unterschiedlichen Gruppen und Personen belebte die regenbogen-farbene Fahne des Bundschuhs von 1525 mit aktuellen Inhalten und zeitgemäßen Lebensformen. Multikulturelle Pluralität, regionale Zusammenarbeit, neue zwischenmenschliche Beziehungen und Freundschaften, das Verhältnis von Personen aus Stadt und Land machten die besondere und anregende Qualität des Bundschuhwiderstandes der Anfangsjahre aus.

Im Januar 1978 hatten Vertreter der Daimler-Benz AG sowie schon vorher eingeweihte und auf das Projekt eingeschworene Lokalpolitiker die Pläne verkündet, im Raum Boxberg mit den hauptsächlich betroffenen Orten Schwabhausen, Bobstadt und Assamstadt eine Teststrecke, euphemistisch von Daimler-Benz auch als Prüfgelände designed, zu errichten. Benötigt wurden für das Oval mit einer Gesamtlänge von ca. 5 Kilometern und ca. 2 Kilometern Breite, einer völlig versiegelten Wendeplatte mit 500 Metern Durchmessern und Fahrbahnbreiten bis zu 100 Meter über 700 ha Land, das sich größtenteils im bäuerlichen Eigentum oder in Pachtverhältnissen befand. Die restliche Fläche war Staatswald oder gehörte zu den 200 Hektar Acker des Seehofes im Besitz des Grafen zu Leiningen-Amorbach, dem eine Ersatzdomäne bei Schönthal – unter Ausschaltung der bisherigen bäuerlichen Pächter - angeboten wurde und der sich auch sofort verkaufsbereit zeigte. Daimler-Benz glaubte, mit dem Ankauf des Seehofes, der im Zentrum der geplanten Teststrecke lag, einen gravitätischen Sog auf die umliegenden Grundstückseigentümer ausüben zu können. Zugleich hoffte man wohl auf die psychologische Wirkung, daß Bauern und Eigentümer dem Beispiel ihres Lehensherren folgen würden, was auch zu einem großen Teil eintrat. Für den Neubau einer Bundesstraße, mit der die Teststrecke direkt an die BAB Heilbronn-Würzburg angeschlossen werden sollte und dem Anschluß des in nächster Nachbarschaft liegenden NATO-Tanklagers für Flugbenzin bestanden weitere Flächenansprüche.

Im März 1978 konstituierte sich die Interessensgemeinschaft der von der Teststrecke betroffenen Grundstücksbesitzer, aus der im Januar 1979 die Bundschuh-Genossenschaft hervorging. Schon bei diesem ersten Widerstandstreffen stellten die Bauern selbständig die historische Parallele zum Bauernkrieg 1525 her, als im Veranstaltungssaal die Bundschuhfahne gehießt wurde. Schnell erlangte der Bundschuh als Widerstandszeichen Symbolkraft und wurde auch mit dem Wappen des Dorfes Schwabhausen, einem Pflug, verbunden. In Anlehnung an die zwölf Artikel von Memmingen veröffentlichten die Teststreckengegner ein Grundsatzprogramm der "Zwölf Artikel von Schwabhausen". Im Juli 1979 fand eine Freilichtaufführung der Bauernoper von Yaak Karsunke in Schwabhausen vor mehr als 1000 Zuschauern statt. Im September 1979 erlebte die historische Schlacht von Königshofen (vom 2. Juni 1525) auf dem Turmberg eine Wiederauferstehung, diesmal allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: Die neuen Bundschuh-Bauern trugen wieder die Tracht von 1525, Bundschuhfahnen wehten, Hellebarden blitzten, Mistgabeln wurden geschwenkt, ein Geschütz lag in Stellung und aus einem in Anlehnung an die Wagenburg der Bauern von 1525 aufgestellten Rondell von Planwagen heraus, erstürmte ein Bauernhaufen symbolisch den verkauften Seehof des leiningischen Fürsten. Im Mai 1980 wurde der Bundschuhbaum erstellt, an dem viele Bundschuhe befestigt wurden, um die neu verlebendigte Bewegung des Widerstandes zu demonstrieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor des Bezugs auf den Bauernkrieg waren die Aktivitäten des aus der Jugendzentrumsbewegung heraus gegründeten Traum-a-Land Vereins, der als ein Vorläufer der Geschichtswerkstättenbewegung eine neue Kritische Heimat-Kunde ausprobierte, als im August 1980 eine Jugendgruppe auf den Spuren der Bauernhaufen die geschichtlichen Orten und Stätten in der Region anfuhr. Mit dem Ausstieg von Personen des Traum-a-Land e.V. und weiterer wichtiger Innovatoren aufgrund von Differenzen und unterschiedlichen Vorstellungen über die Politik der Bundschuh-Genossenschaft und dem Durchsetzen des "legalistischen" Flügels, der sich auf die juristische Auseinandersetzung konzentrierte, verlor der Bundschuh zunehmend seinen Bezug zu den historischen Wurzeln des Bauernkrieges. Im Herbst 1985 erfuhr die Tradition der Züge von Bauernhaufen eine kurze Renaissance, als der Bundschuh von Schwabhausen aus nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht zog, um seine Verfassungsbeschwerde zu überreichen. Seinen letzten Höhepunkt erlebte der neue Bauernkrieg, als unter dem Schutz eines großen Polizeiaufgebotes der voreilige und gleichsam unsinnige Einschlag von ca. 90 000 Bäumen begann, widerstandsleistende Teststreckengegner durch den Schlamm des aufgeweichten Waldbodens gezogen und einer erkenntnisdienstlichen Nachbehandlung unterzogen wurden. Am 24.3.1987 stoppte die Entscheidung des Verfassungsgerichtes endgültig die Enteignungsversuche. Die Daimler-Benz-Teststrecke war, zumindest im Raum Boxberg, gestorben.

(ca. 1990)

Ismet Yigit: Politische Public Relations von Großunternehmen. Erfolgsbedingungen am Beispiel Daimler-Benz Teststrecke in Boxberg. Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades Magister Artium der Geschichts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Universität Stuttgart - Institut für Sozialwissenschaften – Stuttgart 1999

Eine Arbeit wie die von Yigit nimmt man zunächst dankbar in die Hände. Schließlich bietet eine wissenschaftliche Arbeit, die einen Teil des eigenen Lebens betrifft, eine interessante Zeit politischen Widerstandes, diese Zeit etwas reflektierter in der Rückschau zu betrachten als dies die eigenen Mythen der Rückerinnerung erlauben würden, die vieles aus dieser Zeit subjektiv verklären würden.

Yigit versucht anhand von vier Interviewpartnern, 2 von Daimler Benz und 2 auf Seiten des Bundschuh-Widerstands sowie Anhand einer qualitativen Untersuchung der lokalen und überegionalen Presseverlautbarungen den Ablauf, insbesondere aber die Public Relation von Daimler Benz und deren Widerhall in den Medien und in der Öffentlichkeit offen zu legen. Die Seite der Public Relation des Widerstands, die aus einer zunächst in die Defensive gedrängten Haltung der sich widersetzenden Bauern sich zunehmend entwickelte und über Aufgreifen regionaler historischer Widerstandsbezüge (Bundschuh, Bauernkrieg 1525, Gründung der Bundschuh-Genossenschaft usw.) eine äußerst attraktive, phantasiereiche Widerstands Public Relation entwickelte und die Public Relation des Großkonzerns oft sehr schwach aussehen ließ, bleibt leider in der Arbeit Yigits unberücksichtigt. Damit wird auch die Situation der Public Relation Daimler-Benz, nach der anfänglich leichten Überrumpelung der Boxberger Bauern und deren Einstufung als Minorität in der Region, selbst durch die oft überraschenden öffentlichkeitswirksamen Aktionen des Widerstands in die Defensive geraten, mit dem Verlust des Agierens, oft rein reaktiv hilflos wirkend, nicht entsprechend dargestellt und erklärt.

Die vier Interviews werden in ihrem vollem Wortlaut wiedergegeben und in einem Interview mit einem der Daimler-Benz Verantwortlichen kommt auch die fehl geschlagene Public Relation Arbeit von Daimler-Benz deutlich heraus: „Wir haben die Presse vor Ort offen informiert, es war alles öffentlich, wir hatten nichts zu verbergen. Aus meiner Sicht war gerade die regionale Presse ganz auf unserer Seite, hat das Projekt absolut befürwortet. Die Gegner waren hier ausgegrenzt. Sie waren, um das hier auch noch mal zu sagen, auch in der Bevölkerung ausgegrenzt. Die Kommune, die Bevölkerung, die Presse, wir und das Land, das war im Prinzip eine Einheit. Ich kenne nicht einmal eine Presseveröffentlichung, die gegen das Projekt gewesen ist. Alle waren offen angetan von dem Projekt.“ Ausgegrenzt! Genau das gibt die Art der Daimler-Benzschen Public Relation wieder: Statt Kommunikation Ausgrenzung der eigentlich Betroffenen. Die nicht direkt betroffene Bevölkerung, die Mehrheit der nicht direkt betroffenen Bevölkerungsmehrheit in dieser Region konnte Daimler-Benz leicht erreichen, wie wohl jeder Weihnachtsmann der Geschenke verteilt. Aber diejenigen, auf deren Kosten bzw. Grundstücke Daimler-Benz seine Geschenke an die Region verteilen wollte, wurden ausgegrenzt, an den Rand gedrängt.

Die Ausgrenzung der betroffenen Bauern und Grundstückseigentümer war zunächst Daimler-Benz mit der praktizierten Überrumpelungstaktik der vollendeten Tatsachen und der Entweder-Oder-Strategie gelungen. Die bäuerliche Sprache des Widerstands trat christlich fundamentiert auf, fand aber in der Öffentlichkeit wenig Widerklang. Erst in der von keinem der Verantwortlichen vorhergesehenen Zusammenarbeit von Landwirten, Grundstückseigentümern und den Jugendhausinitiativen der Region fand der Widerstand eine breitere Form, die sich in einer regionalen und überregionalen Öffentlichkeit rasch erweiterte. Neue Persönlichkeiten mit intellektuellem, juristischem, phantasiereichem, emotionalem, ökologischem Potential stießen zum Widerstand, brachten ihre bunten Ideen ein. Der Bundschuhwiderstand wurde zu einem bundesweiten Symbol und konnte die regionale Ausgrenzung kraftvoll und willensstark überwinden.

Leider geht Yigit nicht auf diese sich entwickelnde und entscheidende Dialektik der Public Relation von Daimler Benz und des Bundschuhs ein. Der Druck von Daimler-Benz fand einen enormen Gegendruck in der Öffentlichkeitsarbeit des Bundschuhs, in der die Auseinandersetzung zwischen Daimler-Benz und Bundschuh zeitweise wie die Neuauflage des Bauernkrieges von 1525 aussah. Was die Public Relation betrifft, gilt die historische Hoffnung der 1525 unterlegenen Bauern: Die Enkel fechtens besser aus.

Selbstkritisch muß der Rezensent bekennen, dass in dieser Rezension weniger die Arbeit Yigits besprochen wurde, sondern dass diese fast nur als Folie benutzt wurde, sich zurück zu erinnern, subjektiv sich zurückzuerinnern. Hier gilt die Hoffnung: die Enkel, Nichten, Neffen rezensieren es besser aus (– der Rezensent kann aus seiner Haut nicht raus).

Herausgeber BUNDSCHUH e.V.: BUNDSCHUH gegen Daimler-Benz. Der Fall (der) Teststrecke Boxberg. Autoren: Uschi Hergt-Oellers, Horst Oellers, Walter Rukaber, Dr. Dieter Thoma, Siegfried de Witt, Hansjörg Wurster. VAS - Verlag für Akademische Schriften. Bad Homburg 2015

Endlich liegt sie vor. Liegt es vor. Die Doku des Kampfes Bundschuh gegen Daimler-Benz. Das Buch gegen die Teststrecke Boxberg. Vor lang lang langer Zeit angekündigt. Nahezu Jahrzehnte her. Und nun doch tatsächlich fertiggestellt. Endlich Erschienen. Wenn auch zunächst fast außerhalb der Öffentlichkeit. Da es kaum Hinweise in der Presse gab. Bei Amazon das Buch einige Zeit lang nicht erhältlich war.

Ein Buch der Region Tauber-Franken. Der Geschichte Tauber-Frankens. Des Baulands. Umpfertals. Und doch eine auch weit über diese Heimatregionen hinaus. Innerlich ergriffen, fast zärtlich gestimmt nimmt man das Buch in die Hand. Ein wie im Vorwort eingeräumt parteiisches Buch. Aber keines mit wutverzerrtem Schaum vor dem Mund Geschriebenes. Dokumentarisch, kenntnisreich über viele ansonsten längst vergessene, aber wichtige Details. Überraschend analytisch, nachdenklich, auch über die eigene Motivationen, innere Geschichte, aufgetretene Widersprüche. Mehr als nur reiner Nachvollzug der Schwabhäuser Widerstandsgeschichte seit 1978.

Milde wird eingeräumt, dass die Zeit Wunden heilt. Auch die der Schwabhäuser. Der Boxberger. Nachkommende Generation wissen kaum noch etwas über diese Geschichte, die weit über lokale Belange Bedeutung erlangte. Landesweit. Bundesweit. Viele der Schwabhäuser Bauern, die im BUNDSCHUH-Widerstand waren, sind längst verstorben. Man schaue in das Kapital "Führende Köpfe des BUNDSCHUHS". So auch einige der Autoren. Das Buch ist wohl zu unterschiedlichen Zeiträumen geschrieben worden. Nachträge erklären spätere Ereignisse und Zusammenhänge. Leider wird nicht vermerkt, wer die redaktionelle Gesamtarbeit übernommen hat, um die schon vor langer Zeit erstellten Kapitel in ein Ganzes zusammenzufügen. Eine gelungene Leistung. Dem Schwabhäuser Widerstand, der Widerstandsgeschichte angemessen. Passend. Dem Buch vorangestellt ist ein Zitat des Bauerns August Ehrly, 1996 gestorben: "Wir müssen unsere Geschichte aufschreiben, sonst geht sie verloren!" Dieses geforderte Aufschreiben ist mit diesem Buch gelungen, eingelöst. Man wünscht dem Buch weite Verbreitung, Kenntnisnahme.

Im Januar 1978 versuchten Daimler-Benz im Bund mit Landes- und Lokalpolitik die Böden besitzenden Bauern Boxbergs zu überrollen. Mit der Planung einer Teststrecke, die für diesen randständigen Landstrich als Lösung der wirtschaftlichen Probleme, als Verheißung für die Zukunft offenbart wurde. Längst war in Absprachen dieses Ziel festgezurrt, bevor die Bevölkerung, die Betroffenen informiert wurden. Landbesitzer wie der Fürst von Leiningen, aber auch Boxberger Einwohner, die auf dem geplanten Areal Flächen hatten, waren schnell verkaufsbereit. Witterten sie eine seltene Chance geldlicher Realisierung. Nur ein nahezu gallisches Dorf namens Schwabhausen, einige Aussiedlerbauernhöfe verweigerten sich dieser Zukunftsversprechung. Das schildert auch das Dilemma der Bundschuh-Bauern. Aufgrund ihrer Weigerung ausgegrenzt aus der dörflichen Gemeinschaft, angefeindet von denen, die sich persönlichen Reichtum, Arbeitsplätze versprachen. Familien zerbrachen, alte Freundschaften. Man war entweder dafür oder dagegen. Entweder oder. Es gab keinen gemeinsamen Nenner mehr.

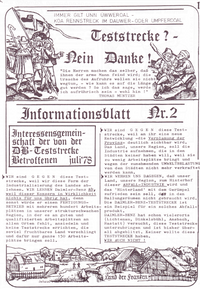

Der Bundschuh-Widerstand, dessen Bauern, Familien waren schnell isoliert. Man hatte die Region, deren politischen Vertreter als Gegner, wurde als Zukunftsverweigerer verschrieen. Erste Unterstützung kam von den Jugendhausinitiativen der Region, dem Traum-a-land-Zusammenschluß, von regionalen Alternativzeitungen, Ökogruppen. Als einer der Oberrebellen, Herbert Hettinger, den Rezensenten zuhause aufsuchte, kam man sich schnell persönlich näher. Die Bauern hatten den Wunsch, dass wir ihnen bei der Erstellung eines Flugblattes behilflich wären. Dem Informationsblatt Nr. 2. Auf der beiliegenden DVD als PDF erhältlich. Die Forderungen der Bauern wurden auf den Punkt gebracht, mit Bauernkriegssymbolik versehen, ein Thomas Müntzer Zitat "Die Herren machen es selber, dass ihnen der arme Mann feind wird". Die Bildsprache des Informationsblattes passte, die Bauern waren begeistert. Von nun an gehörten Phantasie, politische Hoffnung, geschichtliches Bewußtsein, klare Forderungen, treffliche Symbolik zum Bundschuh-Widerstand. Der Bundschuh-Widerstand wurde bunt und breit. Weitere Gruppen schlossen sich an. Der Widerstand öffnete sich in das Land Baden-Württemberg, in den Bund hinein. Viele neue Ideen entstanden. Der Ruf nach einem Öko-Zentrum. Biologische Landwirtschaft und Vermarktung. Der Bundschuh als Genossenschaft entstand. Horst Oellers betrat das Kampfgelände.

Daimler-Benz geriet aufgrund des entflammten Widerstandes in die publizistische Defensive. Was als Überrumpelung geplant war, litt schnell an eigenen Schwächen. Wer nicht das Gespräch suchte, sondern schnelle Vor-Entscheidungen, wurde nun vor einen konfrontativen Gegner gestellt, der oft einige Schritte voraus war. Man entsandte einen Boxberg-Beauftragten für Daimler-Benz. Der bei einer überstürzten Flucht aus dem Schwabhäuser Gemeindehaus seine Aktentasche verlor. Eine mit brisantem Inhalt. Eine rechtliche Einschätzung zeigte die Schwäche der Daimler-Position auf. Und gab dem langen juristischen Kampf des Bundschuhs Recht. Auf einer Liste hatte der Bürgermeister die Einwohner in Gegner oder Befürworter klassifiziert. Angekündigte Strukturmaßnahmen von Daimler-Benz für diesen Raum gipfelten in der Erörterung, einige hundert Bocksbeutel tauberfränkischen Weines für die Stuttgarter Zentrale zu ordern. Trotz massiven Polizeieinsatzes fanden die "Boxberg-Papers" den Weg in die deutsche Presse. Daimler-Benz geriet in eine prekäre Defensive. Und versuchte über Arbeitsplatzversprechen nachzubessern. Waren es erst 150 Arbeitsplätze, stieg die Zahl auf 500, auf 1000 an.

Der Widerstand gegen die Teststrecke zeigt auch ein selten großartiges ästhetisches Ergebnis: Die Fotografin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung - Barbara Klemm - fotografierte die Bauern des Bundschuhs, in Bildern, die es so noch nie gab. Schwarz-weiß. In ihrer Ländlichkeit, Schwabhäuserlichkeit. Privat. Im Garten. Zusammen im Zeichen des Pfluges. Im Widerstand. Als Menschen, die ihre Heimat, ihre Gemarkung verteidigen. Unglaublich gut. Das wäre noch ein Projekt, einen extra Fotoband mit diesen sensationell guten Bildern zu publizieren.

Infoblatt Nummer 2 mit plakativen Einbezug von Bauernkriegssymbolik ebenso eine PDF-Datei zur Errichtung einer Wagenburg mit Bezug auf die Errichtung einer Wagenburg am 2. Juni 1525 auf dem Königshöfer Turmberg sowie bei der Schlacht von Sulzdorf / Ingolstadt am 4. Juni 1525. Entnommen der dem Buch beiliegenden DVD

Der Traum-A-Land e.V. unternahm Spurensuchenprojekte zum Bauernkrieg 1525 in der Region Tauber-Franken. Eine ausführliche Darstellung dieser Aktivitäten findet sich auf Seite www.traumaland.de

Karl Hofmann aus Boxberg befasste sich als einer der ersten systematisch mit dem Bauernkrieg in Tauber-Franken: Karl Hofmann, Der Bauernaufstand im Badischen Bauland und Taubergrund 1525, Karlsruhe 1902

"Ihm gelang es, Heimatgeschichte auf anspruchsvollem Niveau zu bieten (heute würden wir eher von Landesgeschichte sprechen), wie ihm nicht wenige Rezensenten attestierten, Heimatgeschichte in ihrem Zusammenhang mit der allgemeinen deutschen Geschichte, Heimatgeschichte im nationalen Kontext.

Seine wissenschaftlichen Publikationen waren zwar auf seine Heimatregion konzentriert, aber sie beschränkten sich nicht darauf. 1902 erschien sein <Bauernaufstand im Badischen Bauland und Taubergrund 1525>. Dabei handelte es sich um die erste eingehende Untersuchung eines Themas, das sich in der Folge als zentral für die Konstituierung des Badischen Frankenlands herausstellen sollte; es ist ganz offensichtlich bis heute grundlegend für die Identität der Region - siehe Anmerkung: Vgl. Jürgen Wohlfarth und Hermann Schäffner, Die Bauernkriegsschlacht auf dem Turmberg von Königshofen. Spurenlesen zum 2. Juni 1525 (= Edition Bauernkriegs-Landschaft 6), Tauberbischofsheim 1997.

Aus: Wolfgang Seidenspinner: Die Erfindung des Madonnenländchens. Die kulturelle Regionalisierung des Badischen Frankenlands zwischen Heimat und Nation. Zwischen Neckar und Main. Schriftenreihe des Vereins Bezirksmuseum e. V. Buchen, Heft 30, 2004, Seite 58

Dr. Dieter Thoma, Boxberg-Wölchingen, Vorstandsmitglied des Heimatvereins Boxberg, Stadtarchivar von Boxberg und Lauda-Königshofen, verfasste eine ausführliche Chronologie des Bauernkrieges 1525 in unserer Region. Mein Boxberg Nummer 34, Boxberg 2000, S. 40 - 70 und geht im selben Heft auch auf die 12 Artikel der Bauern ein.

Die Archivnachrichten des Landesarchiv Baden-Württemberg widmet das Heft

Archivnachrichten Nr. 69 (Protest! - Für Freiheit und Gerechtigkeit) / September 2024

dem Bauernkrieg und Protesten, auch dem Bundschuh-Widerstand ab 1978 im Raum Boxberg / Schwabhausen

https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/AN69_Gesamt_web.pdf